La Cina testa un robot minerario a 2.000 metri nel Pacifico, superando la “second island chain” e aprendo la sfida globale per i metalli critici del futuro.

Nel Pacifico occidentale, un robot cinese esplora i fondali a caccia di cobalto. Tecnologia, geopolitica e ambiente si intrecciano nella nuova corsa agli abissi.

La frontiera che si muove: Pechino varca la “second island chain”

Succede quasi in silenzio.

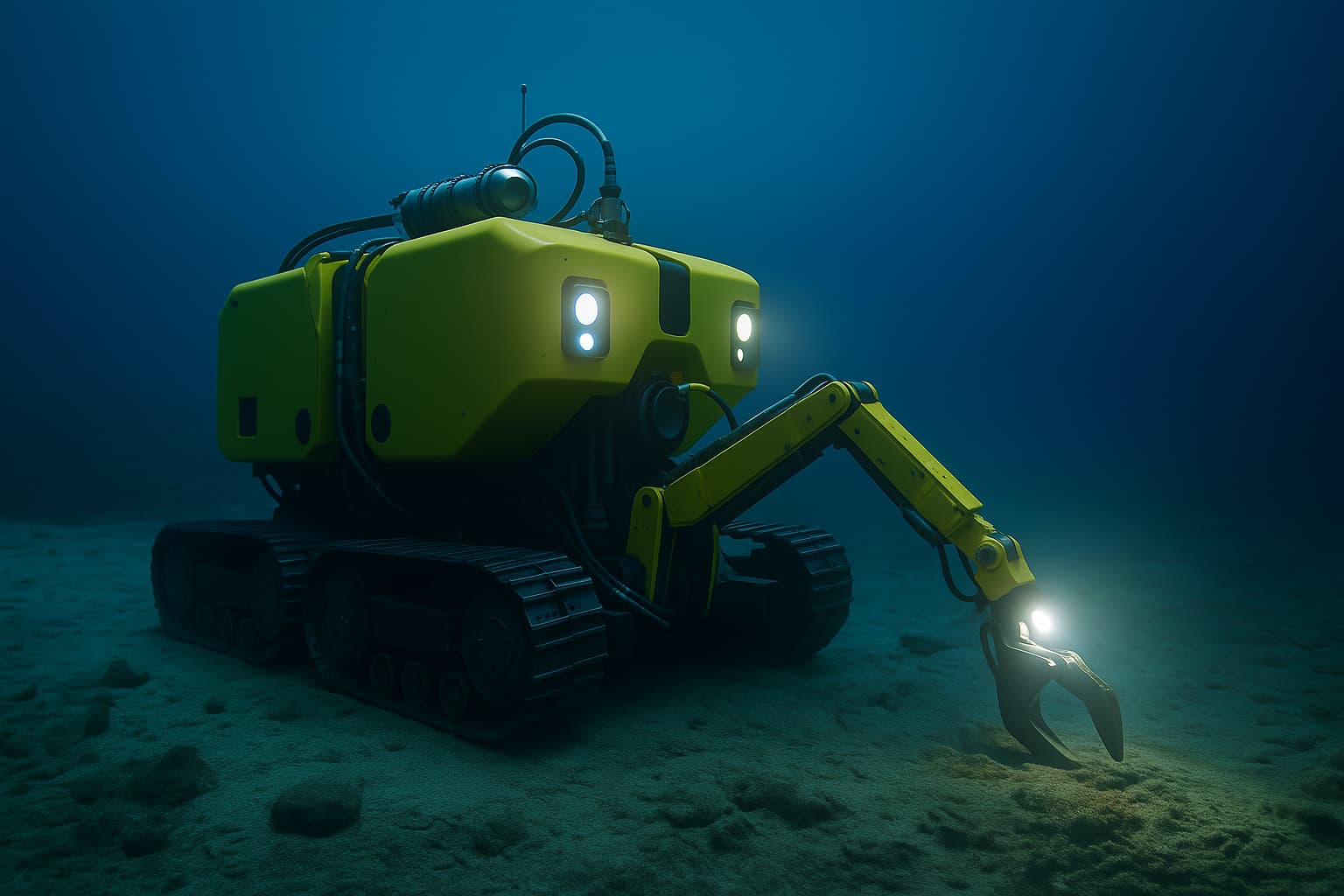

Lontano dalle rotte commerciali, oltre le mappe delle dispute note, un veicolo metallico, quattro cingoli, un cuore di sensori e acciaio, scende verso il buio del Pacifico.

Duemila metri. Poi ancora. Fino a toccare il fondo.

Là dove le pressioni schiacciano e il tempo si dilata, la Cina ha appena superato la “second island chain”, quel fragile confine immaginato da Washington per contenere la sua espansione marittima.

Ma questa volta non sono le navi militari a varcarlo. È un robot minerario intelligente, frutto di una lunga e silenziosa ricerca scientifica.

Non un gesto spettacolare, ma un segnale sottile.

Un modo diverso, più raffinato, quasi sottomarino nel metodo, di affermare presenza e potenza.

Il robot che cammina negli abissi

Il rover, sviluppato dal National Engineering Research Centre for Metal Mining, è una creatura ingegneristica sofisticata.

Quattro cingoli autonomi, ognuno in grado di regolare la propria altezza. Sensori multipli, visione tridimensionale, algoritmi di compensazione istantanea.

Sembra un dettaglio tecnico. In realtà è una rivoluzione nella locomozione sottomarina.

Durante i test, il veicolo ha scalato pendii ricoperti di croste minerarie, evitando crateri e scivoli di sabbia. Si è adattato. Ha corretto da sé la propria postura.

Un comportamento che, agli occhi di chi studia robotica marittima, segna un salto di generazione.

Ma la parte più interessante è invisibile: il flusso di dati raccolto.

Parametri ambientali, mappe topografiche, dinamiche dei sedimenti.

In poche ore, il robot ha generato più informazioni di quante un’intera spedizione umana potrebbe raccogliere in settimane.

È questo, forse, il vero potere. La conoscenza che resta a Pechino.

L’oro blu del XXI secolo

Cosa cerca il robot? Croste.

Sottili, dure, antichissime.

Strati di ferro e manganese che, nel corso di milioni di anni, hanno inglobato nichel, platino, rame e soprattutto cobalto, l’elemento chiave della transizione energetica.

Il cobalto è il sangue delle batterie moderne: auto elettriche, dispositivi, reti d’accumulo.

Eppure, la maggior parte proviene oggi dalla Repubblica Democratica del Congo, un contesto instabile, dove Pechino controlla già larga parte delle miniere terrestri.

Ecco perché il fondo oceanico rappresenta il nuovo orizzonte strategico.

Un deposito sterminato di metalli critici, situato al di fuori delle giurisdizioni nazionali.

Un territorio, per così dire, senza sovrani.

Geopolitica degli abissi: potere, profondità, silenzio

La missione nel Pacifico non è un caso isolato.

Si inserisce in una più ampia visione di espansione oceanica che la Cina coltiva da oltre un decennio.

Dal programma “Blue Economy” ai sottomarini di ricerca, fino ai cavi di comunicazione sottomarini, Pechino costruisce, passo dopo passo, una rete invisibile, ma potente.

Superare la “second island chain” non significa soltanto oltrepassare una linea di difesa americana.

Significa dimostrare autosufficienza tecnologica, capacità di operare in autonomia e un dominio di fatto su una regione che gli Stati Uniti considerano ancora parte del proprio “perimetro strategico”.

È una mossa che combina soft power scientifico e hard power industriale.

E come spesso accade nella strategia cinese, la potenza si manifesta non nel rumore, ma nella pazienza.

Il dilemma ecologico: progresso o prevaricazione?

Sotto la superficie scintillante dell’innovazione si nasconde una tensione irrisolta.

Le operazioni di deep-sea mining potrebbero devastare ecosistemi ancora poco conosciuti.

I robot scavano, raschiano, sollevano sedimenti che soffocano organismi microscopici.

C’è chi parla di “deforestazione del mare”.

L’International Seabed Authority (ISA) discute da anni un quadro normativo, ma gli interessi economici premono.

La domanda globale di metalli rari cresce vertiginosamente.

E così, mentre la scienza chiede prudenza, la geopolitica risponde con urgenza.

Pechino, dal canto suo, sostiene di agire “a fini di ricerca”, ma nessuno dubita che l’obiettivo reale sia creare un vantaggio competitivo in un settore ancora senza regole.

Una visione che scende in profondità

Guardando oltre la superficie, questa missione racconta molto più di un esperimento tecnico.

È un frammento di una strategia più ampia, quella di una potenza che ha deciso di presidiare ogni dimensione dello spazio fisico: terra, aria, mare, e ora gli abissi.

Mentre l’Occidente discute di sostenibilità, la Cina sperimenta.

Mentre si convocano forum, Pechino invia droni, raccoglie dati, accumula conoscenza.

Un approccio pragmatico, talvolta spietato, ma straordinariamente coerente.

È qui che la partita del futuro si sta spostando: nella capacità di unire tecnologia, risorse e visione sistemica.

Chi controllerà i metalli invisibili del mare controllerà anche la filiera dell’energia pulita, dei microchip, dell’IA.

La nuova frontiera del potere invisibile

Quando quel rover ha toccato il fondo del Pacifico, qualcosa è cambiato.

Non il mare, non la scienza. Qualcosa di più profondo: la percezione del confine.

La “second island chain” non è più una barriera militare. È diventata una metafora superata.

Un cerchio che la Cina, silenziosamente, sta ridisegnando dall’interno.

Là sotto, tra i sedimenti di ferro e silenzio, si gioca una partita che non ha ancora spettatori.

Un giorno, però, scopriremo che la vera corsa del XXI secolo, quella decisiva, non si combatteva nei cieli o nei mercati, ma negli abissi di un oceano che non dorme mai.