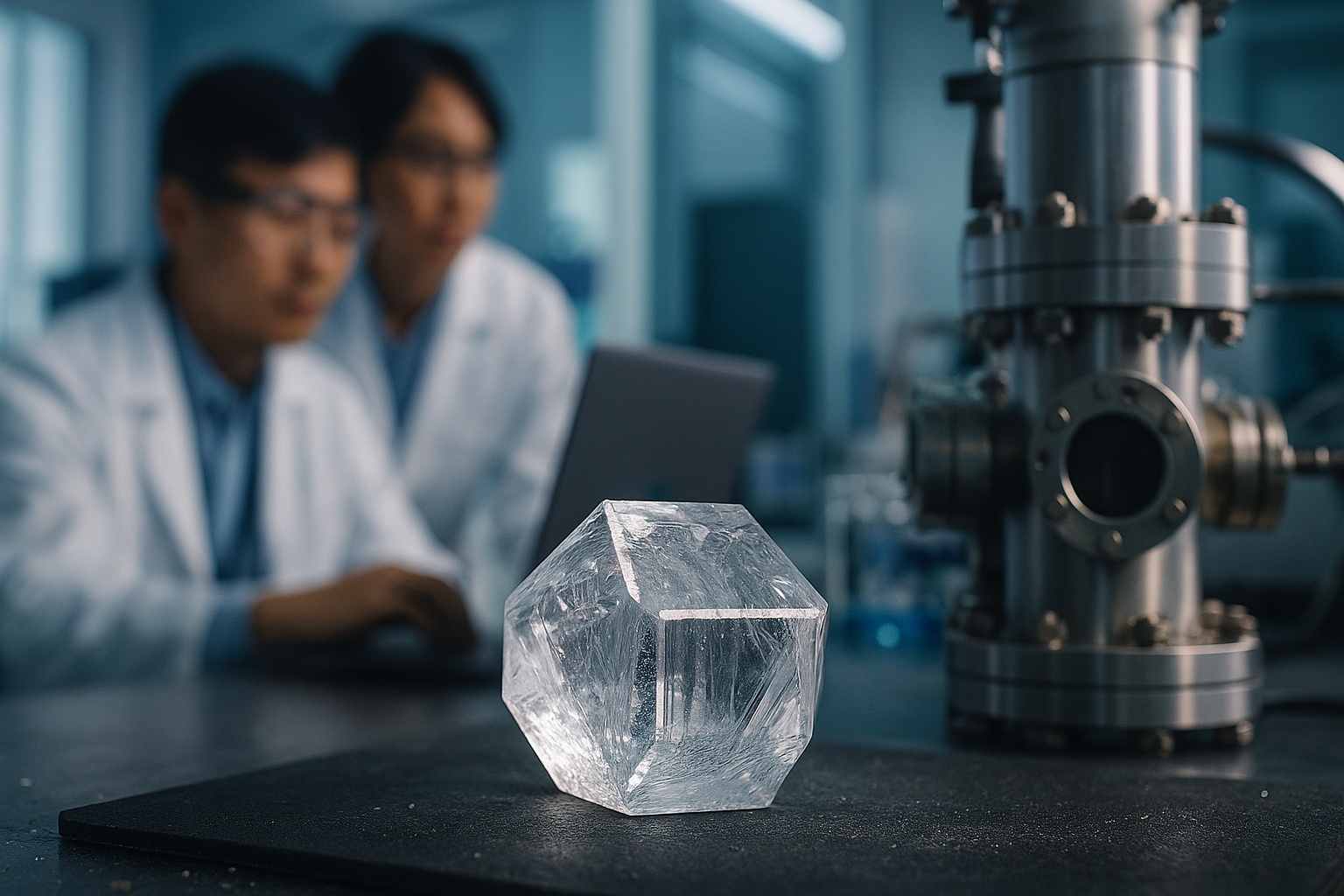

Una pietra esagonale di carbonio, fino a 58% più dura del diamante convenzionale, è stata creata in condizioni controllate — un passo che ridefinisce materiali superduri, catene industriali, brevetti e strategie tecnologiche globali.

In un articolo pubblicato su Nature, un team congiunto del Centre for High Pressure Science & Technology Advanced Research e dell’Istituto di Ottica e Meccanica di Precisione di Xi’an (Chinese Academy of Sciences) ha annunciato di aver sintetizzato per la prima volta cristalli di diamante esagonale puro ad alta purezza e dimensioni fino a 100 micrometri.

Il contesto scientifico e la conferma sperimentale

Il processo si è basato sulla trasformazione di grafite di elevata purezza attraverso un protocollo di compressione ultra-alta e riscaldamento controllato in condizioni quasi idrostatiche. Questa configurazione consente di riprodurre, in ambiente di laboratorio, le pressioni e le temperature estreme che si verificano nell’impatto di un meteorite con la superficie terrestre. La simulazione è stata progettata per imitare il picco termodinamico di qualche milione di atmosfere e temperature superiori a 2.000 °C, parametri tipici degli eventi di shock cosmico.

Il materiale ottenuto presenta la struttura cristallina esagonale tipica della lonsdaleite — nota anche come “meteorite diamond” — una rara variante allotropica del carbonio scoperta nel 1967 all’interno dei frammenti del meteorite Canyon Diablo, caduto in Arizona circa 49.000 anni fa. Fino a oggi, la sua esistenza macroscopica era rimasta dibattuta: le prove disponibili derivavano da campioni meteoritici frammentari, spesso contaminati o con presenza mista di diamante cubico e grafite residua.

La riuscita sintesi di cristalli puri e di dimensioni significative fornisce dunque una prova definitiva che questo materiale non è solo una curiosità mineralogica confinata allo spazio, ma può essere riprodotto artificialmente e potenzialmente scalato per applicazioni industriali. Ciò chiude un dibattito scientifico durato oltre sessant’anni e apre a nuove possibilità per la scienza dei materiali e l’ingegneria avanzata.

Implicazioni tecnologiche e industriali

La particolare configurazione esagonale del reticolo cristallino modifica in modo significativo le proprietà meccaniche e fisiche del diamante rispetto alla sua forma cubica più comune. L’allineamento ordinato dei legami carbonio-carbonio di tipo sp³, combinato con l’assenza di piani di scorrimento che nei diamanti convenzionali possono facilitare microfratture sotto sollecitazione estrema, determina una resistenza alla deformazione eccezionalmente elevata. Le stime sperimentali indicano che questo materiale può raggiungere valori di durezza fino al 50–58% superiori a quelli del diamante tradizionale, collocandolo ai vertici della scala dei materiali superduri.

Applicazioni ad alta intensita’ tecnologica

Questa caratteristica apre prospettive concrete in una vasta gamma di applicazioni ad alta intensità tecnologica. Nel settore della lavorazione industriale, il diamante esagonale potrebbe rivoluzionare utensili da taglio e sistemi abrasivi, garantendo una durata operativa molto più lunga e una minore necessità di sostituzione. Nella perforazione geotermica e mineraria, la sua resistenza all’usura e alle alte temperature potrebbe ridurre drasticamente i tempi di fermo e i costi operativi.

Le potenzialità non si limitano alla meccanica pesante: in ambito elettronico e semiconduttori, la combinazione di durezza, conducibilità termica elevata e stabilità chimica lo rende un candidato ideale per dissipatori di calore di nuova generazione e substrati per componenti ad alte prestazioni. Nell’industria aerospaziale, infine, la capacità di mantenere integrità strutturale in ambienti estremi — come motori a reazione, satelliti o sonde spaziali — potrebbe aprire a progetti più efficienti e longevi.

La sfida ora sarà tradurre queste proprietà, dimostrate in laboratorio su scala micrometrica, in una produzione industriale scalabile e sostenibile, capace di garantire volumi e costi compatibili con il mercato, preservando al contempo l’elevata purezza e uniformità strutturale del materiale.

Dimensione economica e strategia geopolitica

Sul piano macroeconomico, l’ingresso di un materiale superduro come il diamante esagonale nel panorama produttivo globale ha il potenziale di ridisegnare intere filiere industriali. La sua adozione potrebbe ridurre in modo significativo i costi operativi nei settori a più alta intensità tecnologica, aumentando l’efficienza produttiva e offrendo vantaggi competitivi nelle catene del valore high-end, come quelle della microelettronica, dell’aerospazio e dell’energia. La possibilità di impiegare componenti più durevoli e resistenti porta con sé un abbattimento dei costi di manutenzione e un miglioramento della produttività complessiva, elementi che si traducono in un impatto diretto sulla redditività delle imprese e sulla bilancia commerciale di un Paese.

Leadership nella ricerca applicata

La Cina, attraverso istituzioni di eccellenza come il Centre for High Pressure Science & Technology Advanced Research e l’Istituto di Ottica e Meccanica di Precisione di Xi’an (Chinese Academy of Sciences), consolida così la propria posizione di leadership nella ricerca applicata ai materiali avanzati. Il controllo di know-how esclusivo e di potenziali diritti brevettuali può trasformarsi in un asset strategico di lungo periodo, capace di condizionare i mercati e influenzare i flussi di investimenti esteri.

Dal punto di vista geopolitico, il successo di questa sintesi rafforza la capacità della Cina di posizionarsi come attore dominante nella tecnologia dei materiali strategici, riducendo la dipendenza da forniture estere e acquisendo un maggiore margine negoziale nei rapporti internazionali. Questo vantaggio è particolarmente rilevante in settori sensibili come i semiconduttori, la difesa e le infrastrutture critiche, dove il controllo su materiali di prestazioni eccezionali può diventare leva politica ed economica. In un contesto di competizione globale per la supremazia tecnologica, la disponibilità di un materiale di tale portata non è soltanto una conquista scientifica, ma anche un elemento di soft power industriale, capace di influire sugli equilibri strategici a livello mondiale.

Profili finanziario, normativo e di diritto dell’innovazione

L’evoluzione industriale del diamante esagonale non dipenderà soltanto dalla sua validazione scientifica, ma anche dalla struttura normativa e finanziaria che ne sosterrà lo sviluppo. In primo luogo, la gestione della proprietà intellettuale sarà determinante: brevetti, modelli di utilità e accordi di licensing potranno diventare strumenti strategici per proteggere il know-how e, al tempo stesso, generare flussi di entrate derivanti da concessioni d’uso a partner industriali o governi. La competizione brevettuale internazionale, già intensa nel settore dei materiali avanzati, rischia di accentuarsi, con possibili dispute legali e arbitrati multilaterali.

Infrastrutture e investimenti

Dal punto di vista operativo, la produzione su scala industriale richiederà impianti ad altissima pressione (superiori a milioni di atmosfere) e sistemi di riscaldamento capaci di mantenere temperature estreme in condizioni stabili e controllate. Queste infrastrutture comportano investimenti di capitale ingenti, nonché un fabbisogno energetico elevato, il che rende imprescindibile valutare la sostenibilità economica e ambientale della filiera. In tale contesto, il sostegno di fondi pubblici, incentivi fiscali e partnership pubblico-privato sarà fondamentale per ridurre il rischio finanziario e accelerare il passaggio dal laboratorio al mercato.

L’importanza delle politiche industriali

Le politiche industriali avranno un peso determinante nella velocità e nell’ampiezza di adozione della tecnologia. Iniziative come Made in China 2025, programmi di supporto alla ricerca e sviluppo e accordi di cooperazione tecnologica internazionale possono facilitare l’espansione commerciale e garantire la protezione della proprietà intellettuale a livello globale. Parallelamente, l’inclusione del diamante esagonale nella lista dei materiali strategici potrebbe innescare regolamentazioni specifiche per l’export, soprattutto in ambiti sensibili come i semiconduttori, la difesa e le infrastrutture critiche.

Infine, il diritto dell’innovazione sarà chiamato a bilanciare due esigenze: da un lato, stimolare la competitività e l’ingresso di nuovi attori nel mercato; dall’altro, evitare fenomeni di concentrazione monopolistica che potrebbero rallentare la diffusione globale di una tecnologia con implicazioni economiche e geopolitiche così rilevanti.

Una realta’ riproducibile

La sintesi controllata del diamante esagonale rappresenta la convergenza di oltre mezzo secolo di ricerca scientifica con le tecnologie di laboratorio più avanzate. Ciò che era stato osservato per la prima volta 58 anni fa nei frammenti del meteorite Canyon Diablo diventa oggi una realtà riproducibile e, potenzialmente, scalabile. Non si tratta di un semplice traguardo mineralogico o di una curiosità accademica, ma di un risultato che ridefinisce le prospettive dei materiali strategici a livello industriale, tecnologico e geopolitico.

Potenzialita’ disruptive

Le potenzialità disruptive di questo super-materiale spaziano dalla meccanica di precisione alla microelettronica, dalla difesa alle infrastrutture critiche, fino ai semiconduttori di nuova generazione. La sua durezza, resistenza e stabilità aprono la strada a innovazioni che possono alterare gli equilibri di interi settori, determinando vantaggi competitivi sostanziali per i Paesi e le imprese che ne controlleranno la produzione e l’applicazione.

Sfide concrete

Tuttavia, la strada verso un’adozione su larga scala presenta sfide concrete: sviluppare processi di produzione scalabili ed economicamente sostenibili, garantire un approvvigionamento energetico compatibile con gli standard di sostenibilità, e definire un quadro di governance regolatoria in grado di tutelare sicurezza, proprietà intellettuale e corretto accesso ai mercati internazionali.In questo scenario, la gestione del diamante esagonale non sarà soltanto una questione di ingegneria dei materiali, ma anche di politica industriale globale. La capacità di integrare innovazione, normative e strategie di lungo termine determinerà se questa scoperta diventerà un pilastro delle infrastrutture tecnologiche del XXI secolo o resterà confinata a una nicchia di eccellenza scientifica.