La NASA segnala un’accelerazione dell’innalzamento marino. La scienza geofisica, attraverso l’analisi della hypsometria terrestre, spiega come la forma del nostro pianeta amplifichi l’impatto. Le aree costiere, spesso abitate e infrastrutturate, sono più vulnerabili di quanto si pensasse. L’urgenza non è futura: è già presente, reale, concreta.

L’avvertimento arriva dallo spazio

Nel cielo sopra di noi, a migliaia di chilometri dalla superficie terrestre, una rete silenziosa di satelliti osserva la Terra, incessante, meticolosa. Sono i nostri occhi in orbita, le sentinelle spaziali della NASA. Ed è proprio da lassù che, nel corso del 2024, è arrivato un segnale inequivocabile: il livello medio globale del mare è salito più di quanto previsto.

Ora, sarebbe facile — troppo facile — ridurre tutto a un valore numerico, a un incremento annuale registrato su qualche grafico. Ma questa sarebbe una semplificazione fuorviante. Perché ciò che conta, ciò che davvero pesa, è la tendenza di lungo periodo. Dal 1993 a oggi, il mare si è sollevato di oltre 10 centimetri, un dato che può sembrare trascurabile se letto fuori contesto. Eppure — come avverte Josh Willis del Jet Propulsion Laboratory della NASA — “l’oceano continua a salire, e lo fa sempre più velocemente”.

Quel “sempre più velocemente” è il cuore della questione. È il ritmo, non solo la misura, a generare allarme. Una marea che avanza lentamente può sembrare innocua. Ma se la velocità cresce — e continua a crescere — allora non è più una questione di “se”, ma solo di “quando”.

Non sono solo centimetri: è la tendenza a contare

Esaminare un singolo anno è come osservare una foglia e voler capire la foresta. Per questo, la NASA insiste: il focus deve essere la traiettoria — non l’istante. Dal 1880 il mare è salito tra 20 e 23 centimetri, ma è dal 1993, con l’inizio del monitoraggio satellitare, che il trend si è fatto evidente, documentato, incontestabile.

Secondo le proiezioni congiunte della NASA, della NOAA e di altri enti federali, entro il 2055 le coste statunitensi vedranno un aumento di 25–30 centimetri. Non è un’ipotesi, è una previsione basata su modelli climatici consolidati. E per la fine del secolo? Alcuni scenari indicano innalzamenti di oltre un metro, soprattutto se il riscaldamento globale proseguirà senza rallentamenti significativi.

Ma il punto più delicato è questo: il mare non sale ovunque nello stesso modo. Le maree non sono democratiche. Alcune zone saranno colpite più duramente, più spesso, più a lungo.

La quantità d’acqua che avanza non è uniforme — e soprattutto non è innocua.

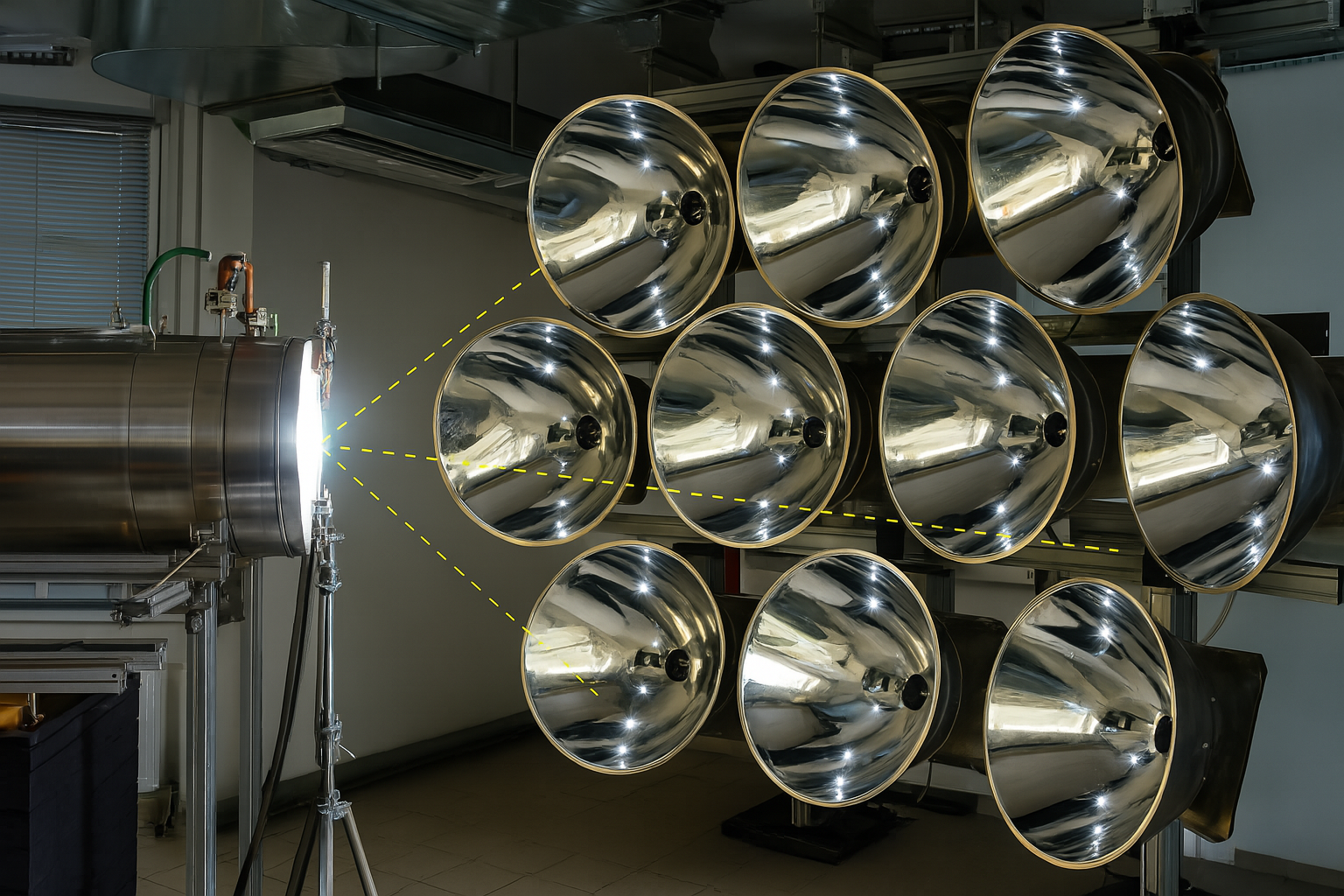

La forma della Terra è il nostro punto debole

C’è una scoperta, meno nota ma altrettanto sconvolgente, che aggiunge profondità (e urgenza) a quanto già sappiamo: la hypsometria terrestre — ovvero la distribuzione dell’area terrestre in base all’altitudine. Uno studio recente, pubblicato nel 2024 su Earth and Planetary Science Letters (Pedersen et al., 2024), mostra che gran parte della superficie terrestre si concentra tra i 2 e i 5 metri sopra il livello attuale del mare.

Una sorta di “fascia vulnerabile”, sottile ma densamente popolata. Una stretta cintura di territorio che potrebbe, in pochi decenni, trovarsi regolarmente inondata — o del tutto sommersa.

Questa conformazione non è frutto del caso. È l’esito di milioni di anni di evoluzione geologica: glaciazioni, sollevamenti isostatici, erosioni e sedimentazioni. Dopo l’ultima deglaciazione, il cosiddetto Glacial Isostatic Adjustment (GIA) ha sollevato alcune aree costiere di pochi metri — proprio quei metri che ora rischiamo di perdere di nuovo (Pedersen et al., 2024).

Un innalzamento anche solo modesto può avere effetti sproporzionati, perché investe proprio quella fascia delicatissima dove si concentra la maggior parte della nostra presenza umana.

Non è solo un problema fisico: è un problema umano

E non serve andare lontano per rendersene conto. Le città costiere — da New York a Venezia, da Mumbai a Dacca — sono esempi viventi di questa esposizione. Le loro reti idriche, fognarie, elettriche sono tutte tarate su un equilibrio che rischia di non reggere al cambiamento attuale.

Gli autori dello studio sottolineano che la concentrazione della hypsometria terrestre vicino al livello del mare rende il sistema costiero globale intrinsecamente fragile. Ciò significa che ogni centimetro guadagnato dal mare corrisponde a molti metri quadrati di terra persi. Una proporzione inaccettabile, in un mondo già affollato, urbanizzato, interconnesso.

E non si tratta solo di economia. Si tratta di identità, cultura, abitabilità. Si tratta di comunità che potrebbero dover migrare, lentamente ma inesorabilmente, da terre che oggi appaiono sicure.

Il futuro prossimo (e quello lontano)

I modelli più ambiziosi dello studio di Pedersen et al. non si fermano a questo secolo. Hanno esplorato anche scenari a lungo termine: e se la Groenlandia e l’Antartide perdessero completamente i loro ghiacci? Il livello del mare potrebbe salire di 70–90 metri nei prossimi millenni. Non è una previsione — è una simulazione “al limite” per comprendere la gravità del sistema.

Più realisticamente, però, tra uno e due metri di aumento nei prossimi secoli sono tutt’altro che improbabili, se le emissioni globali non si ridurranno drasticamente. E a quel punto — come mostra il modello hypsometrico — perderemmo una quantità immensa di superficie terrestre abitabile, proprio per via di quella distribuzione altimetrica così sfavorevole.

In altre parole: non è solo la quantità d’acqua a contare, ma la forma della Terra stessa a moltiplicare l’impatto.

E noi?

Cosa possiamo fare — ora? Possiamo davvero ignorare le proiezioni, i dati, le cartografie del futuro che già si delineano sotto i nostri occhi? Possiamo fingere che l’oceano si accontenterà di ciò che ha già preso?

Le risposte ci sono — ma richiedono visione, investimento, coraggio politico. È necessario adattare le città, ripensare le infrastrutture, riformare la gestione del territorio. Ma più ancora, è necessario cambiare mentalità, passare da una logica di emergenza a una di previsione. Perché ogni centimetro guadagnato dal mare è perso per sempre, o quasi.

E le generazioni future — che erediteranno le nostre coste, le nostre mappe, le nostre scelte — non potranno dire di non essere state avvisate.

Conclusione

L’oceano sale. Questo è un fatto.

La Terra, nella sua forma geologica, non ci protegge più come prima. Questo è un altro fatto.

Non siamo più nel tempo dell’attesa. Siamo nel tempo delle decisioni.

E se la Terra ha impiegato milioni di anni per modellare la sua forma attuale, noi potremmo impiegare solo pochi decenni a comprometterla irrimediabilmente.