In cinque anni Seoul vuole costruire un modulo orbitale e inserirsi nella nuova corsa allo spazio, guidata dall’ex dirigente NASA John Lee. Una scommessa che intreccia ambizioni tecnologiche, geopolitica e identità nazionale.

La Corea del Sud ha già conquistato il mondo con i suoi semiconduttori, la sua tecnologia di punta, e la potenza culturale del K-pop. Ora punta ancora più in alto: lo spazio. Con un piano quinquennale per realizzare un modulo orbitale, Seoul vuole entrare nel ristretto club delle nazioni capaci di contribuire concretamente all’infrastruttura spaziale globale. A guidare questo percorso è John Lee, ex veterano della NASA, chiamato a trasformare la giovane Korea AeroSpace Administration (KASA) in un player credibile nello scenario internazionale. È l’inizio di una nuova pagina nella competizione orbitale asiatica e mondiale.

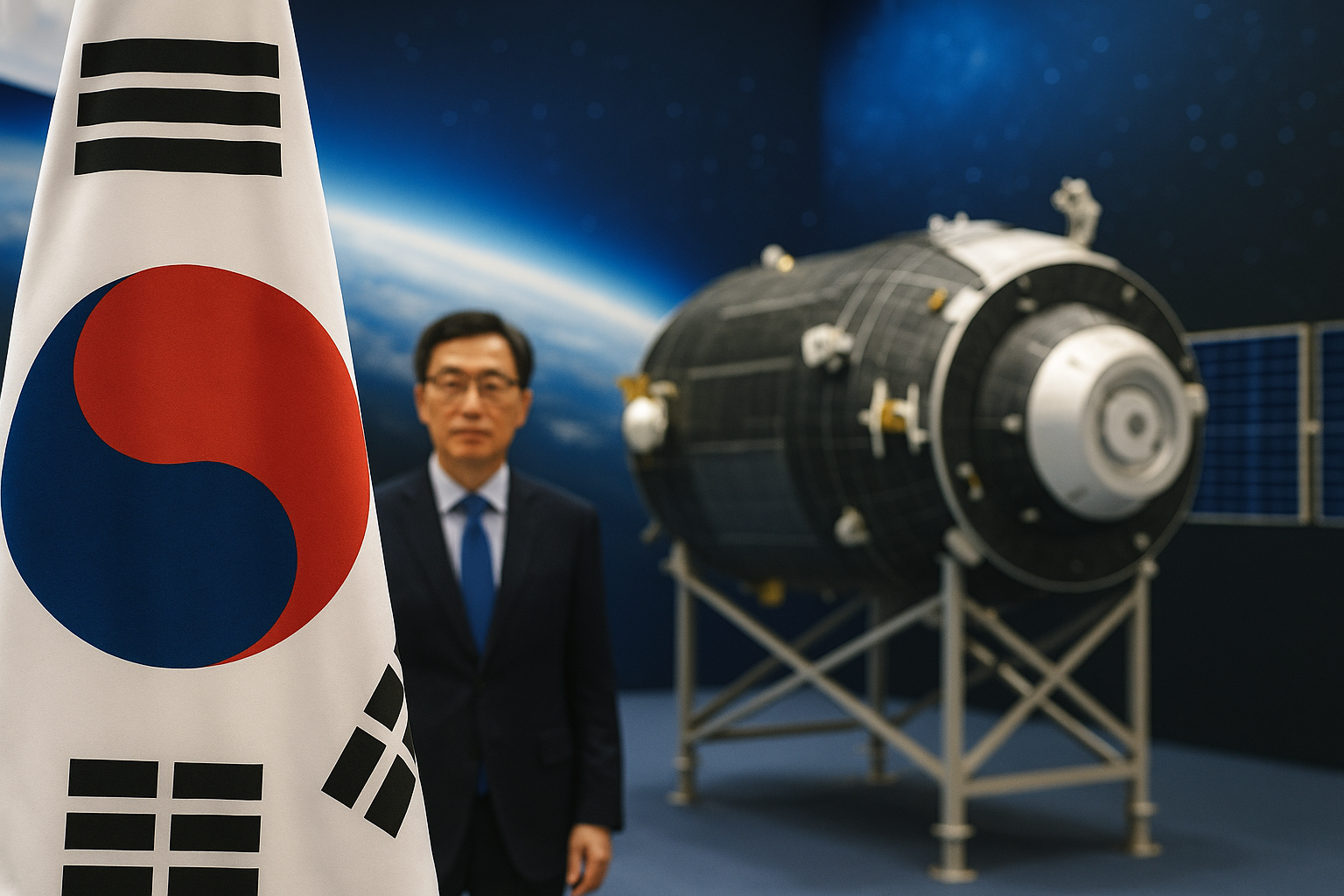

John Lee: l’uomo ponte tra NASA e KASA

Non tutti i progetti spaziali nascono da un razzo. Alcuni iniziano con un no, o almeno con un “datemi dieci giorni per pensarci”. Così rispose John Lee, quando nel 2024 il governo di Seoul gli propose di entrare come vicedirettore nella neonata KASA. Dopo quasi tre decenni alla NASA, Lee aveva costruito una carriera solida, fatta di progetti scientifici e di capacità diplomatiche. Accettare significava scommettere su una struttura giovane, senza la tradizione dei colossi americani o cinesi.

La scelta di Lee non è stata solo professionale, ma politica. Con la sua presenza, KASA guadagna credibilità internazionale e un know-how unico. La sua figura rappresenta il ponte tra l’esperienza consolidata di Washington e le ambizioni emergenti di Seoul.

La strategia sudcoreana: piccoli passi, grandi ambizioni

La Corea del Sud non può permettersi i bilanci spaziali da centinaia di miliardi di dollari di Stati Uniti e Cina. Per questo la sua strategia è improntata al pragmatismo: evitare una competizione diretta e puntare su progetti agili, mirati e in grado di inserirsi in nicchie tecnologiche.

Il modulo orbitale diventa così un simbolo, oltre che un obiettivo tecnico. Rappresenta la volontà di Seoul di passare dal ruolo di fornitore di componenti e satelliti a quello di protagonista di infrastrutture critiche. Se riuscirà a portarlo a termine, la Corea del Sud non sarà più soltanto un follower, ma un partner indispensabile in un ecosistema orbitale sempre più frammentato e competitivo.

Lo spazio come arena geopolitica

La corsa allo spazio è sempre più una questione di geopolitica. La NASA porta avanti il programma Artemis e la costruzione della Lunar Gateway; la Cina rafforza la sua stazione Tiangong e promette collaborazioni con Mosca; l’India consolida la propria posizione con missioni orbitali e progetti ambiziosi per voli con equipaggio.

In questo scenario, la Corea del Sud non intende restare a guardare. Il suo ingresso in campo ha un significato che va oltre la tecnologia: segnala la volontà di essere percepita come potenza regionale e globale, capace di incidere nelle scelte strategiche di alleati e rivali. Lo spazio diventa una nuova leva di soft power, ma anche un terreno di possibili tensioni, in un’Asia sempre più affollata in orbita.

Dal silicio alle stelle: un’evoluzione naturale

Il percorso che porta Seoul nello spazio non è improvvisato. La Corea del Sud ha costruito la sua forza su un tessuto industriale unico, che spazia dai semiconduttori alla robotica, dalle telecomunicazioni all’intelligenza artificiale. Negli ultimi anni, i lanciatori nazionali come il Nuri e i successi nei satelliti hanno già dimostrato che il Paese è capace di giocare un ruolo più ampio.

Lo spazio rappresenta, quindi, la naturale estensione di una traiettoria tecnologica già consolidata. Dove altri vedono un salto, la Corea del Sud vede un continuum: dal microchip che alimenta i nostri smartphone al modulo che ospiterà gli astronauti in orbita, la logica è la stessa, spingere i confini dell’innovazione.

Opportunità e incognite di una corsa contro il tempo

Cinque anni per un modulo orbitale sono una sfida enorme. Non basta assemblare strutture o testare materiali: servono competenze interdisciplinari, infrastrutture di supporto e soprattutto alleanze internazionali solide.

Il vantaggio di KASA potrebbe essere proprio la sua giovane età. Non essendo appesantita da burocrazie consolidate, può adottare modelli di governance più snelli, aprire al settore privato e alle startup, sperimentare approcci innovativi. Ma questo vantaggio può trasformarsi in vulnerabilità se non accompagnato da stabilità politica e continuità di investimenti.

Uno sguardo al futuro: tra visione e realismo

Se la Corea del Sud riuscirà a rispettare la sua tabella di marcia, non solo otterrà prestigio internazionale, ma darà una scossa all’economia spaziale globale. Un modulo orbitale made in Seoul potrebbe diventare il laboratorio perfetto per testare nuove tecnologie: dalla robotica avanzata alla farmaceutica in microgravità, fino all’intelligenza artificiale applicata alla manutenzione in orbita.

Ma c’è di più. Per un Paese che in meno di mezzo secolo è passato da nazione in via di sviluppo a potenza industriale globale, conquistare lo spazio significa riaffermare la propria identità: quella di una nazione capace di reinventarsi, di alzare lo sguardo oltre i propri confini e di diventare protagonista di una nuova stagione di esplorazione umana.

Il peso della visione

La scommessa di Seoul non è solo tecnologica o economica: è esistenziale. In un mondo in cui lo spazio diventa la nuova frontiera della competizione globale, la Corea del Sud vuole dimostrare che anche un attore medio, se guidato da una visione chiara e da una strategia intelligente, può incidere nel futuro dell’umanità.

Il successo del modulo orbitale sarà misurato in tonnellate di metallo e circuiti, ma il suo significato andrà oltre. Sarà la prova che l’innovazione non appartiene solo ai giganti, ma anche a chi ha il coraggio di immaginare un futuro diverso. E per la Corea del Sud, questo futuro è scritto tra le stelle.