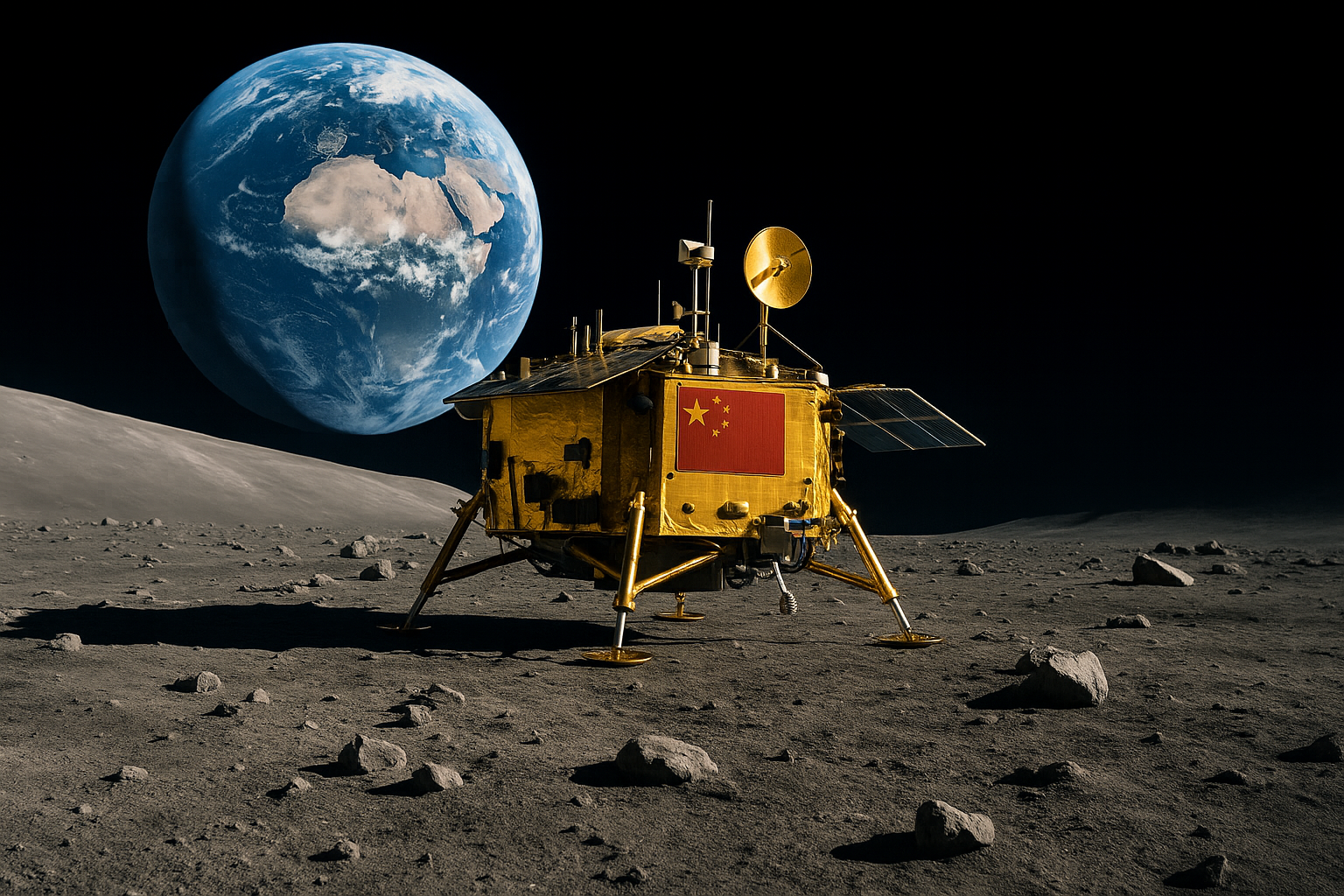

Con la missione Chang’e-7, Pechino punta al polo sud lunare per cercare tracce di ghiaccio d’acqua. Sette partner internazionali e un obiettivo comune: riscrivere le regole dell’esplorazione spaziale.

Dopo il successo delle missioni Chang’e-5 e Chang’e-6, la Cina prepara il lancio del 2026. Un progetto che unisce scienza, diplomazia e ambizione geopolitica e che potrebbe portarla a battere gli Stati Uniti in una nuova corsa alla Luna.

Un nuovo orizzonte lunare

Mentre la NASA si prepara a riportare astronauti sulla Luna con il programma Artemis, la Cina avanza silenziosa, ma costante, consolidando la propria reputazione di potenza spaziale emergente.

La prossima sfida si chiama Chang’e-7: una missione che, se riuscirà a individuare acqua nel suolo del polo sud lunare, potrebbe segnare un punto di svolta epoca nell’esplorazione umana dello spazio.

Tang Yuhua, vice capo progettista della missione, ha annunciato che tutti i carichi scientifici internazionali sono stati consegnati e integrati con successo nel sistema.

Il lancio, previsto per agosto 2026, vedrà la partecipazione di sette partner stranieri, tra cui Russia, Italia, Svizzera, Thailandia, Egitto, Bahrain e l’organizzazione non governativa International Lunar Observatory Association con sede alle Hawaii.

Per la China National Space Administration (CNSA), questa collaborazione rappresenta molto più di un esperimento scientifico: è una dichiarazione di leadership globale.

L’acqua come chiave della prossima era spaziale

L’obiettivo di Chang’e-7 è tanto semplice quanto rivoluzionario: confermare la presenza di acqua allo stato solido nelle zone perennemente in ombra del polo sud lunare.

Quelle aree, mai raggiunte direttamente da missioni umane o robotiche, conservano il potenziale di custodire depositi di ghiaccio millenario, protetto dal Sole e intrappolato nei crateri.

A differenza delle osservazioni satellitari condotte finora, che si basavano su rilevazioni spettroscopiche, la missione cinese prevede un’analisi diretta del terreno tramite perforazioni e misurazioni termiche in situ.

Se le analisi confermeranno la presenza di ghiaccio, le implicazioni saranno enormi: l’acqua lunare potrebbe sostenere basi permanenti, fornire ossigeno per la respirazione e, attraverso processi di elettrolisi, idrogeno per il carburante dei razzi.

“L’acqua non è solo una risorsa,” ha dichiarato Tang Yuhua. “È la condizione che trasforma l’esplorazione in permanenza.”

Chang’e-7: un laboratorio orbitante di cooperazione globale

La missione Chang’e-7 si distingue anche per la sua impostazione cooperativa.

Mentre la NASA ha costruito il programma Artemis attorno a un’alleanza selettiva di Paesi occidentali, la Cina ha scelto un approccio più aperto, coinvolgendo partner di culture e schieramenti diversi.

Oltre ai sensori russi e ai dispositivi ottici forniti da Italia e Svizzera, il contributo di Egitto e Thailandia riguarda studi biologici sugli effetti della radiazione cosmica, mentre il Bahrain partecipa allo sviluppo di un micro-satellite di supporto.

L’International Lunar Observatory Association, invece, installerà un mini-telescopio astronomico per osservazioni in condizioni di buio permanente.

La composizione del team non è casuale: riflette la strategia di Pechino di posizionarsi come hub inclusivo della cooperazione scientifica, contrapponendosi all’egemonia occidentale nello spazio.

Architettura della missione: quattro moduli, un solo obiettivo

Chang’e-7 è progettata come una missione modulare complessa, composta da un orbiter, un lander, un rover e un satellite di supporto.

L’orbiter osserverà la superficie lunare dall’alto, tracciando una mappa dettagliata del polo sud e fungendo da ponte di comunicazione.

Il lander, invece, sarà il vero protagonista: dotato di strumenti di perforazione e analisi chimica, esaminerà il suolo nei pressi del cratere Shackleton, considerato il punto più promettente per la presenza di ghiaccio.

Il rover — una versione evoluta di Yutu-2 — esplorerà le aree circostanti, raccogliendo dati geologici e termici, mentre un micro-satellite in orbita studierà il rilascio di particelle e gas dalla superficie.

Secondo la CNSA, i dati ottenuti saranno parzialmente condivisi con i partner internazionali, ma la Cina manterrà la proprietà esclusiva delle scoperte primarie.

Un equilibrio sottile tra apertura scientifica e controllo politico.

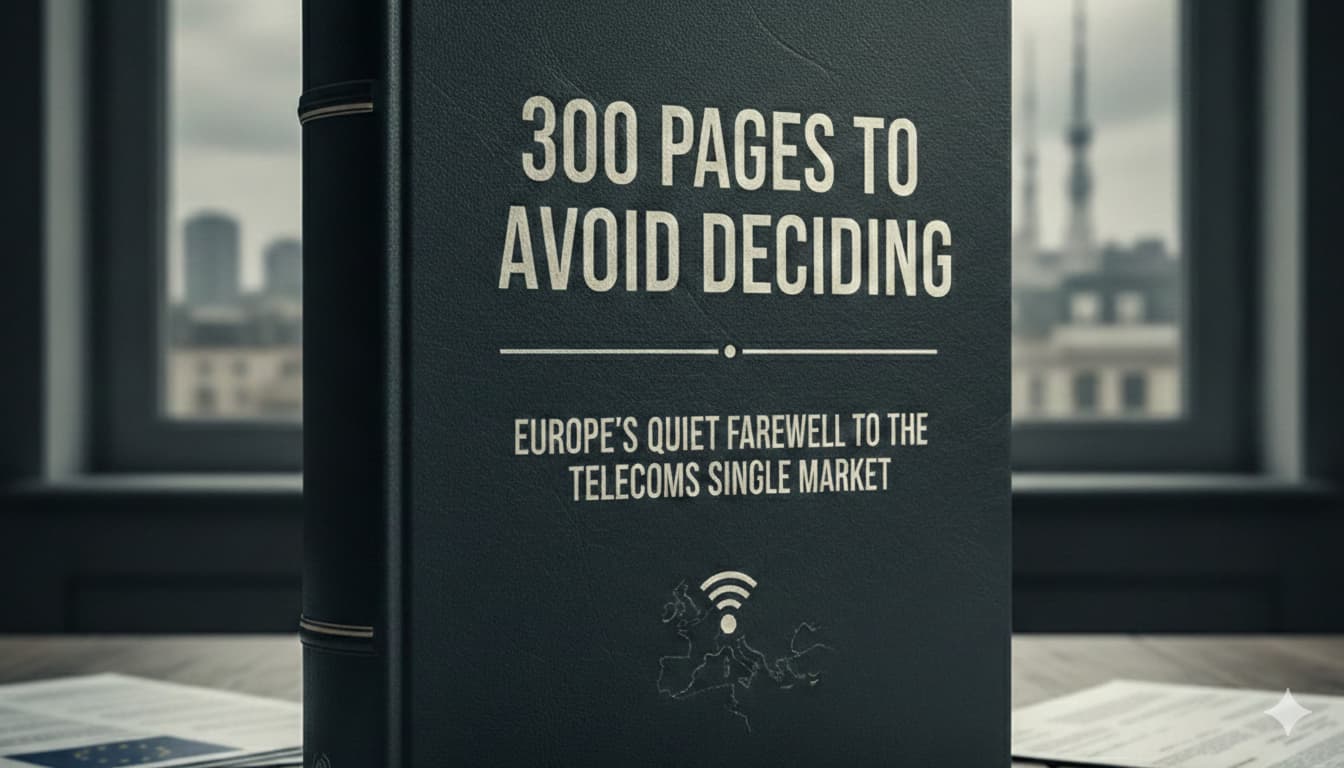

La nuova corsa allo spazio: una sfida silenziosa tra giganti

La NASA punta a far atterrare il primo equipaggio umano al polo sud lunare nel 2027, con Artemis III.

Se però Chang’e-7 dovesse arrivare prima — e soprattutto confermare la presenza di acqua — la Cina potrebbe rivendicare il primato scientifico e ridefinire la narrativa della conquista lunare.

Per gli analisti, si tratta di una corsa parallela, ma profondamente diversa da quella del XX secolo.

“Questa volta non conta piantare una bandiera, ma stabilire una filiera,” spiega Laura Kimura, analista spaziale dell’Università di Kyoto.

“La Luna non è più un traguardo simbolico, ma una piattaforma strategica per l’esplorazione di Marte e per l’industria spaziale del futuro.”

L’economia dell’acqua lunare

Oltre alla dimensione scientifica, il programma Chang’e si inserisce in una visione economica di lungo periodo.

Il ghiaccio lunare potrebbe alimentare un mercato emergente legato alla produzione di combustibili nello spazio.

Con il costo di trasporto dalla Terra sempre più elevato, l’idea di produrre risorse direttamente in orbita diventa economicamente attraente.

Già oggi, startup americane ed europee stanno sviluppando tecnologie per raffinare e stoccare acqua lunare in vista di utilizzi futuri, ma Pechino è l’unica ad avere un’infrastruttura in costruzione.

Dalla Luna, infatti, la Cina guarda già più lontano: verso Marte, dove l’autonomia energetica e logistica sarà l’unico modo per garantire missioni sostenibili.

Scienza, diplomazia e potere

Chang’e-7 è un perfetto esempio della fusione tra scienza e diplomazia che caratterizza la strategia spaziale cinese.

Ogni missione non è solo un passo tecnologico, ma anche un messaggio politico: la capacità di costruire partnership globali alternative a quelle guidate dagli Stati Uniti.

Per Pechino, lo spazio è un campo di proiezione del soft power.

Accogliere esperimenti da Paesi come Egitto o Bahrain — nazioni in via di sviluppo o con legami forti con l’Occidente — dimostra una volontà di costruire un fronte scientifico multipolare, più inclusivo e meno vincolato ai modelli tradizionali di alleanza.

Il secolo lunare

La missione Chang’e-7 non è solo un esperimento tecnologico. È una dichiarazione di intenti.

Rappresenta il punto di incontro tra ambizione scientifica, visione politica e pragmatismo industriale, e apre una nuova era che potremmo definire “il secolo lunare”.

Se davvero l’acqua verrà trovata, la Luna non sarà più una meta di esplorazione, ma una nuova frontiera di civiltà.

E mentre i rover di Chang’e-7 scaveranno silenziosi nel suolo ghiacciato del polo sud, il mondo intero assisterà alla nascita di una nuova competizione globale — non più per conquistare lo spazio, ma per abitarlo.