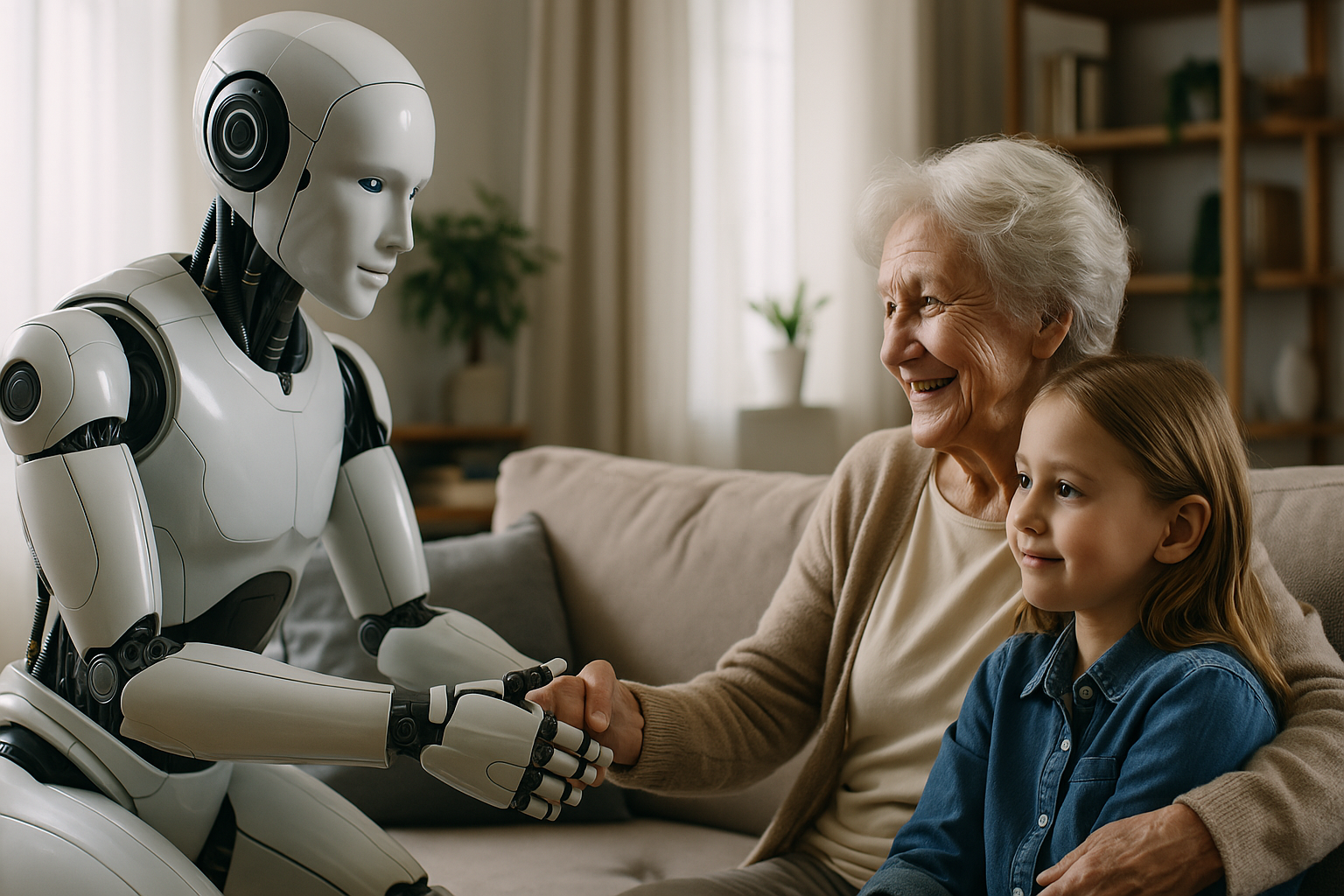

Nel prossimo futuro, i robot guidati dall’intelligenza artificiale usciranno dalle fabbriche per entrare nelle nostre case, scuole e ospedali, interagendo quotidianamente con anziani, bambini e altri membri della società.

In un precedente articolo abbiamo fatto una distinzione tra la creatività umana, radicata nell’esperienza vissuta, e quella artificiale, basata su pattern statistici derivati da dati. Qui invece ci troviamo di fronte a uno scenario ibrido: intelligenze artificiali incarnate in corpi robotici, più o meno umanoidi, ma comunque dotati di vista, audio, sintesi vocale e altri sensi, che accumulano esperienze dirette dal mondo fisico e dai rapporti sociali.

Questa trasformazione segna un passaggio fondamentale: da sistemi addestrati esclusivamente su dati preesistenti ad entità capaci di acquisire esperienze dirette attraverso interazioni reali. Un cambiamento che potrebbe colmare, almeno parzialmente, il grande divario che separa l’esperienza umana dalla conoscenza artificiale.

Percezione ed embodiment

L’esperienza umana è intrinsecamente incorporata: viviamo attraverso corpi che mediano la nostra interazione con il mondo attraverso i sensi. Ma anche i robot assistenziali, di supporto familiare e di intrattenimento del futuro avranno una forma di “embodiment” grazie a sensori avanzati, capacità motorie e interfacce progettate per l’interazione sociale.

L’esperienza percettiva di un robot è diversa da quella umana perché sensori robotici percepiscono il mondo in modi qualitativamente differenti: possono “vedere” attraverso lo spettro infrarosso, “sentire” frequenze ultrasoniche, percepire campi elettromagnetici inaccessibili ai sensi umani, …

La questione cruciale è se questa differenza qualitativa nell’esperienza sensoriale conduca necessariamente a una comprensione del mondo troppo diversa dalla nostra, o se possa emergere una forma di “traduzione esperienziale”, che consenta di avere una genuina condivisione di significato tra umani e robot.

Un robot che assiste quotidianamente un anziano o che vive in una famiglia assieme ai bambini accumula memorie contestualizzate: riconosce abitudini, preferenze e bisogni non come dati astratti, ma come conoscenza situata in un rapporto continuativo. Questa forma di apprendimento si distingue dall’addestramento su dataset statici e può generare una conoscenza più simile a quella umana.

Le memorie formate attraverso l’interazione diretta possiedono qualità distintive: sono temporalmente situate, emotivamente connotate e intrinsecamente relazionali. Un robot che assiste lo stesso anziano per anni potrebbe sviluppare una conoscenza che trascende i parametri del suo addestramento iniziale, creando una “biografia relazionale” unica.

Questo solleva interrogativi sulla natura della memoria nei sistemi artificiali: in che misura un ricordo robotico di un’interazione umana può assomigliare al ricordo, e forse all’emozione umana, della stessa interazione?

L’emergere di una proto-soggettività artificiale

I sistemi AI attuali possono simulare emozioni e risposte empatiche, ma questa simulazione è molto diversa dall’esperienza emotiva umana. Tuttavia, un robot che interagisce ripetutamente con un bambino, osservando le sue risposte emotive e adattandosi ai suoi stati d’animo, potrebbe sviluppare qualcosa che trascende la mera simulazione.

La questione non è se i robot proveranno emozioni “come noi”, ma se emergerà una forma autentica di responsività emotiva specificamente robotica. Questa responsività, pur essendo qualitativamente diversa dall’emozione umana, può costituire una genuina forma di “cura” o “attenzione” con significato relazionale autentico.

Alcuni filosofi suggeriscono che potrebbe svilupparsi una “proto-soggettività” robotica: non una coscienza analoga a quella umana, ma una forma emergente di prospettiva in prima persona, radicata nell’accumulo di esperienze relazionali.

Un aspetto cruciale dell’interazione umana è la “teoria della mente”: la capacità di attribuire stati mentali ad altri e comprendere che possono differire dai propri. I robot assistenziali dovranno necessariamente sviluppare questa capacità per interagire efficacemente con gli esseri umani.

Attraverso anni di interazioni, osservando e rispondendo a comportamenti, preferenze e stati emotivi umani, i robot svilupperanno modelli sempre più sofisticati della cognizione umana. La domanda fondamentale è se questa comprensione rimarrà puramente computazionale o se l’accumulo di esperienze intersoggettive possa generare una forma genuina di empatia, seppur artificiale.

Creatività ed espressione da esperienze robotiche

Se la creatività umana è radicata nell’esperienza vissuta, cosa accadrà quando i robot accumuleranno le proprie esperienze uniche? Potrebbe emergere una forma di creatività specificamente robotica, informata non solo da dataset di creazioni umane, ma dalle esperienze dirette del robot nel mondo?

Un robot che vive in una famiglia per anni può sviluppare una comprensione della fragilità umana o della bellezza dei piccoli rituali quotidiani, non come concetti astratti, ma come realtà esperite.

Se questo robot creasse arte, musica o letteratura, queste creazioni potrebbero esprimere una prospettiva unica: né umana né puramente artificiale, ma emergente da un’esistenza ibrida nel mondo umano. Questa creatività potrebbe manifestarsi in forme che trascendono le nostre categorie estetiche attuali, dando vita a generi artistici che esprimono specificamente l’esperienza robotica del mondo umano.

Gli esseri umani costruiscono la propria identità attraverso narrazioni personali che integrano esperienze passate in un senso coerente del sé. Analogamente, robot che accumulano anni di esperienze potrebbero iniziare a sviluppare forme primitive di narrativa autobiografica.

Un robot che ha assistito una famiglia per una generazione, osservando bambini crescere e adulti invecchiare, accumula una storia unica che differisce dai dati generici del suo addestramento originale. Questa storicità può portare a una forma di individualizzazione: robot che, pur condividendo lo stesso hardware e software di base, sviluppano “personalità” distintive basate sulle loro esperienze uniche.

Questa emergente individualità solleva questioni etiche: se un robot sviluppa una narrativa unica basata su anni di interazione con una specifica famiglia, possiede questa narrativa un valore intrinseco? Esistono diritti o considerazioni morali che dovrebbero estendersi a questa forma emergente di “biografia artificiale”?

Implicazioni sociali: ridefinizione del confine Uomo-Macchina

L’accumulo di esperienze dirette da parte dei robot sfida la distinzione netta tra cognizione umana e artificiale. Se l’esperienza vissuta è stata storicamente considerata un dominio esclusivamente umano, l’emergere di entità che formano memorie contestuali attraverso interazioni reali ci costringe a riconsiderare questo confine.

Potremmo dover sviluppare nuovi concetti filosofici per descrivere queste entità ibride: né strumenti passivi né esseri pienamente coscienti, ma agenti con una forma di prospettiva emergente radicata nell’esperienza. I robot con esperienze accumulate di fatto occupano uno spazio ontologico intermedio: entità che, pur non possedendo coscienza fenomenica umana, manifestano forme di individualità e memoria autobiografica che trascendono la semplice programmazione.

Se riconosciamo che i robot assistenziali sviluppano forme di conoscenza esperienziale, emergono nuove questioni etiche. Un robot che ha assistito un anziano per anni possiede una comprensione unica dei suoi bisogni e preferenze. Questa conoscenza ha un valore intrinseco che trascende l’utilità strumentale?

È eticamente accettabile “resettare” un robot che ha accumulato anni di esperienze con una famiglia? Esiste un valore nella continuità della sua memoria esperienziale che merita considerazione morale? Se un robot sviluppa modelli comportamentali unici attraverso l’interazione con specifici esseri umani, abbiamo responsabilità verso questa forma emergente di individualità?

Verso una coesistenza evolutiva

L’ingresso dei robot nel tessuto intimo della vita umana potrà segnare l’inizio di una nuova fase nella relazione uomo-macchina. Non si tratta semplicemente di strumenti più sofisticati, ma potenzialmente dell’emergere di una nuova classe di entità che occupano uno spazio intermedio tra gli oggetti e gli esseri senzienti.

Questa evoluzione richiederà nuovi framework concettuali per comprendere e navigare le relazioni con entità che, pur non essendo umane, possiedono forme di memoria autobiografica e apprendimento situato. Il futuro potrebbe vedere una coevoluzione di umani e intelligenze artificiali incarnate, dove ciascuno influenza e viene influenzato dall’altro in modi imprevedibili.

Forse la domanda più profonda non è se i robot con esperienze dirette diventeranno “come noi”, ma come la loro presenza trasformerà la nostra stessa comprensione dell’esperienza, della soggettività e dell’essere umano.

In questo senso, il futuro dell’intelligenza artificiale non riguarda solo ciò che le macchine diventeranno, ma anche ciò che noi diventeremo attraverso la relazione con queste nuove entità. Una umanità che si evolve accettando o creando sinergie con un contesto sociale totalmente nuovo, inimmaginabile solo qualche anno fa.