Con il piano “AI+”, Pechino punta a creare una civiltà intelligente dove robot e umani convivono come colleghi, assistenti e persino familiari. Una rivoluzione che promette speranza, ma rischia di riscrivere le regole dell’etica e della società.

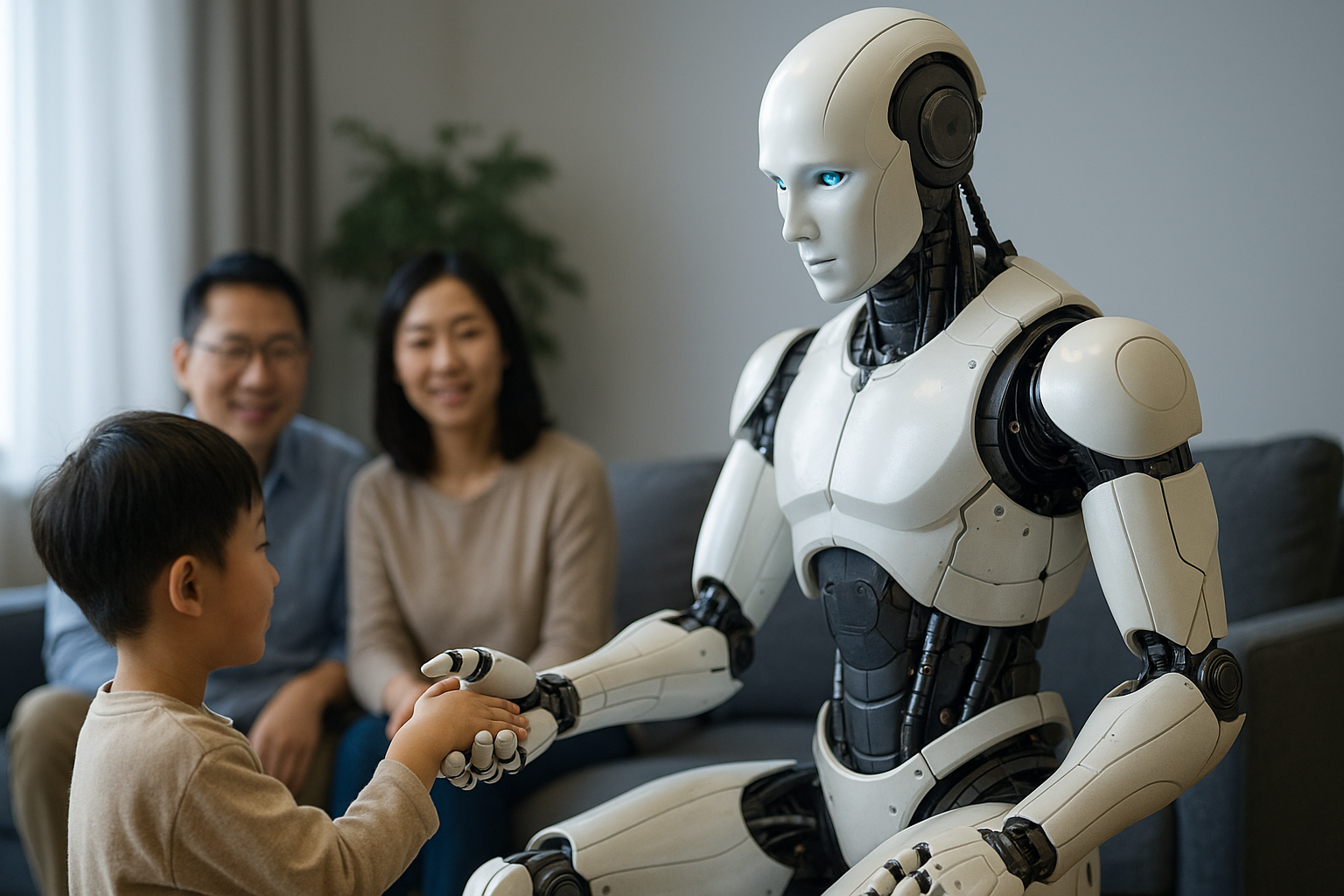

Entro il 2035 la Cina immagina un mondo in cui l’intelligenza artificiale non solo alimenta le fabbriche e governa gli uffici, ma condivide la vita domestica degli esseri umani. Tra promesse di progresso e timori di disumanizzazione, il Paese più popoloso del mondo scommette su una nuova era post-umana.

Il sogno dell’intelligenza totale

Quando il governo cinese ha annunciato la sua iniziativa “AI+”, molti l’hanno interpretata come un piano di rilancio economico, un modo per sostenere l’industria nazionale dopo anni di rallentamento. Ma la vera ambizione di Pechino va ben oltre i parametri economici: trasformare la Cina in una civiltà intelligente, dove l’intelligenza artificiale non è solo uno strumento, ma una presenza strutturale nella vita quotidiana.

Il piano, presentato ufficialmente sulle pagine della rivista governativa E-Government, delinea un progetto di portata storica. Entro il 2035, l’AI non solo guiderà la produzione industriale e la governance pubblica, ma entrerà nelle case, nelle relazioni e nella dimensione affettiva dei cittadini.

In un futuro non troppo lontano, robot dotati di personalità simulata potrebbero diventare compagni di vita, assistenti domestici e persino “figli artificiali” per una società che sta invecchiando rapidamente e facendo i conti con un drammatico calo demografico.

“AI+”: la visione di una civiltà programmata

Dietro la formula “AI+” si cela una visione ideologica e strategica: l’intelligenza artificiale come nuova architettura sociale.

Il progetto non si limita a digitalizzare l’economia, ma intende ridisegnare le relazioni fra individuo, Stato e tecnologia.

La logica è chiara: se la macchina può lavorare meglio dell’uomo, perché non dovrebbe anche aiutarlo a vivere, a pensare, a decidere?

La trasformazione proposta è multidimensionale: politica, economica, culturale e persino etica.

In fabbrica, i robot sostituiranno gli operai. Negli uffici pubblici, sistemi di governance automatizzata supporteranno i funzionari. Nelle case, l’AI sarà il nuovo intermediario dell’affettività, colmando i vuoti lasciati da relazioni umane sempre più fragili.

Il piano, nelle parole dei suoi promotori, mira a creare “una terra di speranza infinita” in cui produttività, efficienza e benessere convivano grazie a un’intelligenza collettiva, coordinata e potenziata dalla tecnologia.

Dalla fabbrica alla famiglia: la rivoluzione quotidiana

L’immaginario proposto da Pechino è tanto grandioso quanto disturbante.

Nella visione del 2035, le fabbriche saranno interamente automatizzate, gli uffici popolati da assistenti algoritmici, e nelle case, robot umanoidi capaci di apprendimento emotivo potranno sostituire partner o figli mancanti.

Non si tratta solo di un cambiamento tecnico, ma antropologico.

La Cina, che affronta una crisi demografica senza precedenti — con un tasso di natalità ai minimi storici e una popolazione in rapido invecchiamento — vede nei robot la risposta alla solitudine e alla carenza di manodopera.

La tecnologia, in questo scenario, non è più un lusso: diventa un sostituto funzionale e affettivo dell’essere umano.

Tuttavia, questo tipo di trasformazione solleva interrogativi profondi: può un algoritmo comprendere il dolore, la perdita o l’amore?

E soprattutto, cosa accade a una società quando l’empatia viene simulata e programmata?

Le crepe dell’utopia: tra progresso e disumanizzazione

Se da un lato il piano “AI+” promette efficienza e prosperità, dall’altro alimenta una serie di paure collettive.

Il sociologo cinese Li Tao ha definito il progetto “una rivoluzione silenziosa che rischia di erodere l’etica familiare e la dignità umana”.

Tra i rischi più discussi:

- disoccupazione di massa, con milioni di lavoratori sostituiti da automi e sistemi intelligenti

- polarizzazione sociale, in cui solo una parte della popolazione potrà accedere alle tecnologie più avanzate

- riduzione dei matrimoni e delle nascite, poiché la compagnia artificiale riduce la necessità di relazioni reali

- erosione dei valori familiari, con robot “compagni” e “figli” che sostituiscono il contatto umano autentico.

Molti accademici sottolineano anche il rischio di un controllo sociale amplificato: se l’intelligenza artificiale entra nelle case e governa i dati personali, la linea tra assistenza e sorveglianza potrebbe diventare pericolosamente sottile.

Una “terra di speranza infinita” o un laboratorio sociale?

Nella narrativa ufficiale, la Cina del 2035 sarà una società armoniosa, produttiva e integrata, dove uomini e macchine convivono in equilibrio.

Ma dietro la promessa di “infinite speranze” si cela una verità più complessa: la costruzione di un modello di governance algoritmica, in cui l’efficienza supera l’individualità e la previsione comportamentale sostituisce la libertà.

È un progetto che affascina e inquieta allo stesso tempo.

Pechino sta tentando qualcosa che nessun’altra potenza ha mai osato: trasformare la tecnologia in un nuovo tessuto sociale, controllato, ma apparentemente empatico, programmato, ma rassicurante.

Il rischio, come avverte un gruppo di studiosi della Tsinghua University, è che l’umanità venga ridotta a una variabile nel sistema, perdendo gradualmente la propria autonomia emotiva e morale.

Il nuovo confine tra uomo e macchina

La portata di “AI+” supera i confini nazionali.

Se la Cina riuscisse nel suo intento, imporrebbe un nuovo paradigma globale, costringendo anche l’Occidente a ridefinire i propri limiti etici e culturali sull’uso dell’intelligenza artificiale.

Il dibattito non riguarda più solo la sicurezza dei dati o la competizione industriale, ma la ridefinizione stessa dell’essere umano.

La domanda di fondo resta: l’AI sarà un’estensione dell’uomo o la sua evoluzione concorrente?

La risposta determinerà non solo il futuro della Cina, ma quello dell’intera civiltà tecnologica.

L’illusione della perfezione

Il piano “AI+” riflette l’ambizione più antica e più pericolosa dell’umanità: creare qualcosa di perfetto a propria immagine e somiglianza.

Ma ogni utopia tecnologica, nella storia, ha sempre nascosto la stessa tensione: nel tentativo di superare i propri limiti, l’uomo rischia di cancellare se stesso.

Nel 2035, la Cina sogna una società dove nessuno sarà solo, dove la produttività sarà infinita e la compagnia garantita.

Ma il prezzo di questa visione potrebbe essere la sostituzione silenziosa dell’imperfezione umana con l’efficienza artificiale.

E allora, forse, la vera domanda non è quanto i robot saranno simili a noi, ma quanto noi saremo disposti a diventare simili a loro.