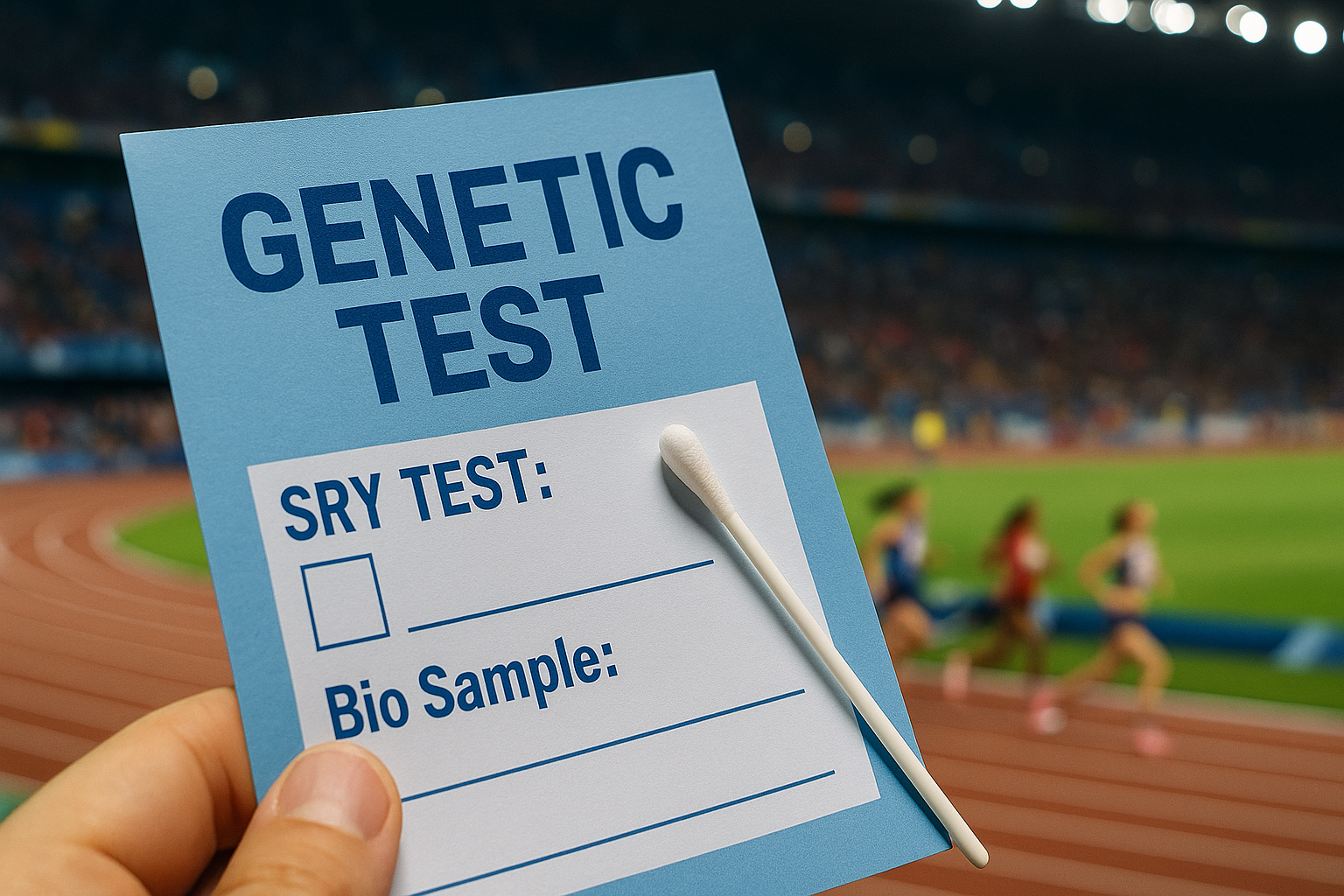

Test genetici SRY nello sport: tra bioetica, diritti, geopolitica e interessi miliardari alla vigilia dei Mondiali di atletica.

Un sistema in crisi alla vigilia dei Mondiali

A meno di un mese dai Mondiali di atletica di Tokyo 2025 (13-21 settembre 2025), l’introduzione obbligatoria del test genetico SRY da parte di World Athletics sta creando un cortocircuito organizzativo senza precedenti. Atlete canadesi e francesi si trovano al centro di un intricato mosaico di regole e scadenze: in Canada, i primi test condotti su campioni di saliva sono stati invalidati perché non conformi, costringendo le atlete a nuovi prelievi di sangue. In Francia, la legge di bioetica del 1994 vieta tali analisi, obbligando le sportive a recarsi all’estero per completare le procedure. A oggi, secondo dati trapelati da federazioni nazionali, solo il 40-50% delle atlete ha effettuato correttamente il test, lasciando un enorme margine di incertezza sulla partecipazione agli eventi.

Il nodo giuridico: bioetica, privacy e diritti fondamentali

La questione non riguarda solo lo sport, ma tocca i principi fondanti dei diritti individuali. I dati genetici, classificati come “sensibili” dal Regolamento europeo GDPR, richiedono livelli elevatissimi di tutela e consenso. La Francia, con la sua legislazione, non ammette eccezioni per scopi non medici, creando un conflitto diretto con World Athletics. Questo solleva il rischio di contenziosi sia davanti ai tribunali nazionali sia a livello internazionale: la Corte di Giustizia dell’UE potrebbe essere chiamata a esprimersi, così come il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna. Non mancano, inoltre, voci critiche che paragonano i test genetici a una forma di “controllo invasivo” che potrebbe costituire una violazione dei diritti umani fondamentali sanciti dalle convenzioni internazionali.

Oltre il terreno agonistico

La questione dei test genetici nello sport va ben oltre il terreno agonistico, toccando temi di bioetica, diritto alla privacy e tutela dei diritti fondamentali. I dati genetici rientrano, infatti, tra le categorie “particolari” di dati sensibili disciplinati dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR), che impone requisiti stringenti in termini di consenso esplicito, finalità specifiche e misure di sicurezza avanzate. In questo quadro normativo, la Francia ha adottato una posizione inflessibile: la sua legge di bioetica del 1994 vieta l’uso di test genetici per scopi non medici o giudiziari, rendendo illegittima sul proprio territorio la procedura richiesta da World Athletics.

Questa rigidità normativa apre a potenziali conflitti multilivello. A livello interno, gli atleti francesi potrebbero invocare la tutela dei propri diritti costituzionali contro imposizioni federali in contrasto con la legislazione nazionale. Sul piano sovranazionale, non è escluso che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea venga chiamata a chiarire il rapporto tra obblighi sportivi internazionali e garanzie normative europee. Parallelamente, il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna, tradizionalmente competente in materia di controversie sportive globali, potrebbe trovarsi ad arbitrare casi di esclusione o discriminazione legati al mancato rispetto dei test.

La dimensione etico-filosofica

Accanto al profilo giuridico, emerge anche una dimensione etico-filosofica. Alcuni esperti di bioetica e associazioni per i diritti umani hanno paragonato i test genetici obbligatori a una forma di “sorveglianza biologica”, che rischia di trasformare lo sport in un laboratorio di controllo invasivo. La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la Dichiarazione universale sul genoma umano dell’UNESCO sanciscono il principio di non discriminazione genetica, principio che potrebbe essere messo a dura prova da pratiche come l’SRY test. Infine, non va sottovalutato il possibile effetto domino: un’accettazione acritica di questi test nello sport di élite potrebbe aprire la strada a richieste analoghe in altri settori, dall’impiego alla scuola, sollevando un allarme sociale che va oltre la pista di atletica.

Implicazioni geopolitiche e sportive

La decisione di introdurre i test genetici a poche settimane dai Mondiali di atletica non può essere letta soltanto come una scelta tecnica o organizzativa: essa riflette equilibri geopolitici e strategie di potere che si giocano ben oltre le piste di gara. Paesi con legislazioni più permissive in materia di biotecnologie, come alcune nazioni asiatiche o africane, si trovano oggi in una posizione di vantaggio competitivo rispetto a Stati come Francia o Canada, dove vincoli normativi e principi bioetici rallentano l’applicazione delle nuove regole. Questo scenario rischia di alterare non solo la preparazione degli atleti, ma anche la percezione di equità internazionale nelle competizioni.

Terreno di confronto politico e diplomatico

Lo sport, da sempre strumento di soft power, diventa qui un terreno di confronto politico e diplomatico. I governi coinvolti potrebbero utilizzare la gestione del dossier genetico per rafforzare la propria immagine internazionale, presentandosi come paladini dei diritti fondamentali oppure come promotori di una “nuova scienza dello sport” orientata all’innovazione e al rigore scientifico. In questo senso, la controversia sui test SRY si inserisce in un contesto più ampio in cui lo sport non è mai neutrale, ma riflette rapporti di forza tra Stati, interessi economici delle federazioni e pressioni dei grandi sponsor globali.

Le relazioni transatlantiche

Non vanno trascurati gli effetti sul piano delle relazioni transatlantiche. L’Unione Europea, con la sua legislazione avanzata in materia di bioetica e protezione dei dati, potrebbe trovarsi in rotta di collisione con organizzazioni sportive internazionali che privilegiano un approccio più pragmatico, spesso sostenuto da lobby tecnologiche e da investitori privati. Allo stesso tempo, paesi emergenti potrebbero sfruttare la vicenda per guadagnare visibilità nello scenario sportivo globale, proponendosi come hub alternativi per lo svolgimento di test e competizioni.

In definitiva, l’introduzione dei test genetici non riguarda soltanto la correttezza delle gare o la tutela delle atlete, ma tocca nervi scoperti delle relazioni internazionali. La posta in gioco è alta: credibilità delle istituzioni sportive, stabilità del diritto internazionale applicato allo sport e, soprattutto, la fiducia del pubblico in competizioni che aspirano a restare simbolo di uguaglianza e meritocrazia.

Economia dello sport e interessi in gioco

I Mondiali di atletica di Tokyo non rappresentano soltanto un appuntamento sportivo di rilevanza planetaria, ma anche un colossale evento economico. Secondo le stime di società di consulenza specializzate nel settore sportivo, il valore complessivo tra diritti televisivi, sponsorizzazioni e ricadute sull’indotto turistico e infrastrutturale supera agevolmente i 4 miliardi di dollari. Le reti televisive globali, che investono cifre record per assicurarsi i diritti di trasmissione, dipendono fortemente dalla presenza delle grandi star dell’atletica per garantire ascolti e ritorni pubblicitari. Un eventuale boicottaggio o l’assenza di campioni di fama mondiale non solo ridurrebbe l’appeal dell’evento, ma potrebbe anche mettere a rischio gli equilibri finanziari delle federazioni e la fiducia degli sponsor, già sensibili a ogni controversia legata a diritti umani e integrità sportiva.

I test genetici applicati allo sport

Parallelamente, il settore dei test genetici applicati allo sport si sta configurando come una nuova frontiera industriale. Laboratori privati, centri di ricerca e multinazionali biotech stanno accelerando lo sviluppo di soluzioni in grado di rispondere alla crescente domanda di certificazioni biologiche, tanto da spingere gli analisti a stimare un mercato globale da oltre 2 miliardi di dollari entro il 2030. Tuttavia, a fronte di un’espansione così rapida, la mancanza di un quadro regolatorio uniforme a livello internazionale apre scenari di grande incertezza. Ogni Paese applica, infatti, normative diverse, talvolta contraddittorie, che rischiano di alimentare un vero e proprio “far west” normativo, dove la disomogeneità delle pratiche crea vulnerabilità legali e reputazionali per tutti gli attori coinvolti.

Crescente instabilita’

Gli sponsor, in particolare, guardano con crescente preoccupazione a questa instabilità. Le grandi multinazionali che investono nello sport non si limitano a calcolare il ritorno d’immagine in termini di visibilità, ma devono anche valutare i rischi legati a controversie etiche, possibili cause legali e accuse di violazione della privacy degli atleti. In un’epoca in cui la reputazione di un brand può crollare in poche ore sui social media, l’assenza di regole chiare e condivise rischia di trasformare una promessa di innovazione in una fonte di conflitto.

L’innovazione genetica tra progresso scientifico e controversie etiche

Il test SRY nasce con l’obiettivo di fornire una risposta “oggettiva” sul sesso biologico di un atleta, basandosi sull’individuazione della regione genetica responsabile della determinazione maschile sul cromosoma Y. Dal punto di vista tecnico, si tratta di un marker solido, utilizzato anche in ambito medico-legale.

Tuttavia, la genetica moderna ha ormai superato la visione binaria del sesso biologico: la realtà biologica è molto più complessa e include una gamma di condizioni che non rientrano nelle definizioni tradizionali. Le persone intersex o con anomalie cromosomiche — come la sindrome di insensibilità agli androgeni (AIS) o la sindrome di Klinefelter (47,XXY) — rappresentano esempi concreti di come la biologia sfidi gli schemi normativi troppo rigidi.

In discussione l’equità di applicare criteri puramente genetici nello sport agonistico

Questa complessità mette in discussione l’equità di applicare criteri puramente genetici nello sport agonistico. Un approccio esclusivamente cromosomico rischia infatti di escludere atlete che, pur presentando varianti genetiche rare, non godono di un vantaggio competitivo reale. Alcuni bioeticisti avvertono che la logica dei test potrebbe generare nuove forme di discriminazione istituzionalizzata, sostituendo l’antico sospetto visivo sul corpo femminile con un filtro molecolare che non tiene conto delle sfumature della biologia.Il dibattito è tutt’altro che astratto e trova conferma in casi concreti che hanno fatto scuola.

I confini tra scienza, diritto e diritti umani siano estremamente fragili

L’atleta sudafricana Caster Semenya, due volte campionessa olimpica negli 800 metri, è stata al centro di una controversia internazionale sulle regole che impongono la riduzione farmacologica dei livelli di testosterone per competere nelle categorie femminili. La sua vicenda, oggetto di ricorsi fino alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ha evidenziato come i confini tra scienza, diritto e diritti umani siano estremamente fragili. In quell’occasione, la stessa Corte ha riconosciuto che le regole sportive possono entrare in tensione con il principio di non discriminazione sancito dalla Convenzione europea.

Fino a che punto è lecito “biologizzare” lo sport?

Più in generale, l’introduzione di test genetici solleva una questione di fondo: fino a che punto è lecito “biologizzare” lo sport, riducendo l’identità di un atleta a un marcatore molecolare? Alcuni studiosi ricordano che la performance sportiva è il risultato di un intreccio di fattori — genetici, ambientali, psicologici e culturali — e che nessuna variante cromosomica, presa isolatamente, può spiegare il successo o il fallimento agonistico. La sfida per le federazioni e per i legislatori sarà, dunque, quella di bilanciare il legittimo obiettivo di garantire parità di condizioni con il rispetto dei diritti fondamentali degli atleti, evitando che la frontiera della genetica diventi un terreno di nuove esclusioni.

Un confronto internazionale: come diversi ordinamenti trattano i test genetici nello sport

La regolamentazione dei test genetici nello sport varia sensibilmente a livello globale, riflettendo tradizioni giuridiche, sensibilità culturali e approcci politici diversi al rapporto tra scienza e diritti fondamentali.

In Europa, il quadro normativo tra i più restrittivi

In Europa, il quadro normativo è tra i più restrittivi. L’Unione Europea, attraverso il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), considera i dati genetici come informazioni ultra-sensibili, la cui raccolta e trattamento sono ammessi soltanto per finalità mediche o di ricerca, e comunque sotto rigorosi protocolli di consenso e sicurezza. La Francia, ad esempio, vieta esplicitamente test genetici per finalità non mediche o giudiziarie: è per questo che la Federazione francese non ha potuto eseguire gli SRY test durante i campionati nazionali, aprendo un caso emblematico di conflitto tra diritto interno e norme sportive internazionali.

USA, panorama piu’ flessibile

Negli Stati Uniti, il panorama è più flessibile. Sebbene esista il Genetic Information Nondiscrimination Act (GINA), che tutela i cittadini da discriminazioni genetiche in ambito lavorativo e sanitario, il settore sportivo non è disciplinato in maniera uniforme. Ciò lascia ampi margini alle federazioni sportive e agli sponsor privati, creando uno spazio in cui la giustizia federale potrebbe dover intervenire in caso di contestazioni.

Sudafrica, India e altri Paesi emergenti

Il Sudafrica ha affrontato direttamente la questione con il caso Caster Semenya, che ha posto il Paese al centro del dibattito internazionale. La vicenda ha rafforzato un approccio politico e culturale molto critico verso la “medicalizzazione forzata” degli atleti, tanto che il governo sudafricano ha più volte sostenuto Semenya nelle sue battaglie legali davanti alla Corte Arbitrale dello Sport (TAS) e alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

In India e in altri Paesi emergenti, il dibattito rimane complesso. Da un lato, esiste l’esigenza di uniformarsi agli standard internazionali fissati dalle federazioni globali, dall’altro pesano fattori legati alla scarsità di strutture mediche accreditate e al rischio di arbitrarietà nei processi di selezione. In più, la sensibilità verso i diritti individuali varia notevolmente a seconda dei contesti locali, creando un mosaico normativo difficile da armonizzare.

Sport: nuovo terreno di frammentazione e disuguaglianza?

Queste divergenze normative mettono in luce una questione cruciale: lo sport, che per sua natura aspira a regole universali, rischia di diventare terreno di frammentazione e disuguaglianza se i test genetici non saranno accompagnati da standard etici e legali condivisi a livello globale. La sfida, dunque, non riguarda soltanto l’atletica ma tocca il cuore della governance sportiva internazionale, costringendo istituzioni come il CIO e il Tribunale Arbitrale dello Sport a ridefinire i confini tra scienza, diritto e diritti fondamentali.

Uno sguardo al futuro

La controversia sui test SRY rappresenta molto più di una disputa tecnica: è un passaggio cruciale nella definizione del rapporto tra sport, scienza e diritti fondamentali. World Athletics rivendica l’obiettivo di salvaguardare la credibilità delle competizioni femminili, ma il prezzo da pagare rischia di essere un terreno minato fatto di conflitti legali, tensioni geopolitiche e divisioni etiche. La vera sfida, oggi, non è soltanto stabilire chi possa o meno gareggiare, ma come costruire un quadro condiviso che non riduca gli atleti a semplici “oggetti biologici” di controllo.

Lo sport vive una fase di transizione

Diversi studiosi e policy maker suggeriscono la nascita di un organismo indipendente internazionale, capace di fissare linee guida comuni, che integrino criteri scientifici, garanzie etiche e protezione dei diritti umani. Una simile istituzione potrebbe agire da cerniera tra federazioni sportive, governi e comunità scientifica, evitando il rischio di un “federalismo genetico” dove ogni Paese interpreta la regola a modo proprio.

Nel frattempo, il mondo dello sport vive una fase di transizione. I Mondiali di atletica di Tokyo non saranno soltanto un evento sportivo da miliardi di spettatori e investimenti, ma diventeranno il primo vero stress test di una nuova stagione regolatoria. Qui si deciderà se la corsa verso l’innovazione genetica sarà guidata da principi di giustizia e trasparenza, o se prevarrà una logica di frammentazione che rischia di minare la fiducia nelle istituzioni sportive globali.

In definitiva, il futuro dello sport dipenderà dalla capacità di trovare un equilibrio tra l’esigenza di tutelare l’equità competitiva e quella di rispettare la complessità dell’identità umana. Tokyo, più che un traguardo, sarà il punto di partenza di un dibattito destinato a ridisegnare la governance sportiva mondiale nei prossimi decenni.