La disputa tra Paesi Bassi e Cina rivela la fragilità nascosta della filiera europea dei semiconduttori e la dipendenza dalle fasi di packaging e test controllate da Pechino.

Con l’80% del downstream dei chip general-purpose gestito in Cina, la crisi Nexperia mostra quanto poco l’Europa abbia investito nelle fasi meno glamour ma più critiche della supply chain tecnologica.

Un conflitto che ha scosso l’Europa più della crisi dei chip del 2021

La disputa esplosa tra i Paesi Bassi e la Cina per il controllo di Nexperia potrebbe sembrare uno dei tanti episodi di frizione tecnologica con Pechino.

In realtà, è qualcosa di molto diverso: una finestra aperta su un punto cieco dell’industria europea dei semiconduttori.

Negli ultimi anni Bruxelles ha investito miliardi nella produzione avanzata, nella litografia estrema, nei wafer di nuova generazione.

Ma una parte essenziale della filiera, il downstream, cioè packaging, test e finishing, è rimasta quasi totalmente concentrata in Cina.

Un dettaglio che appare tecnico, perfino marginale, finché non si inceppa.

Ed è quello che è successo con Nexperia.

Il cuore dell’intoppo: il “lato nascosto” di un chip

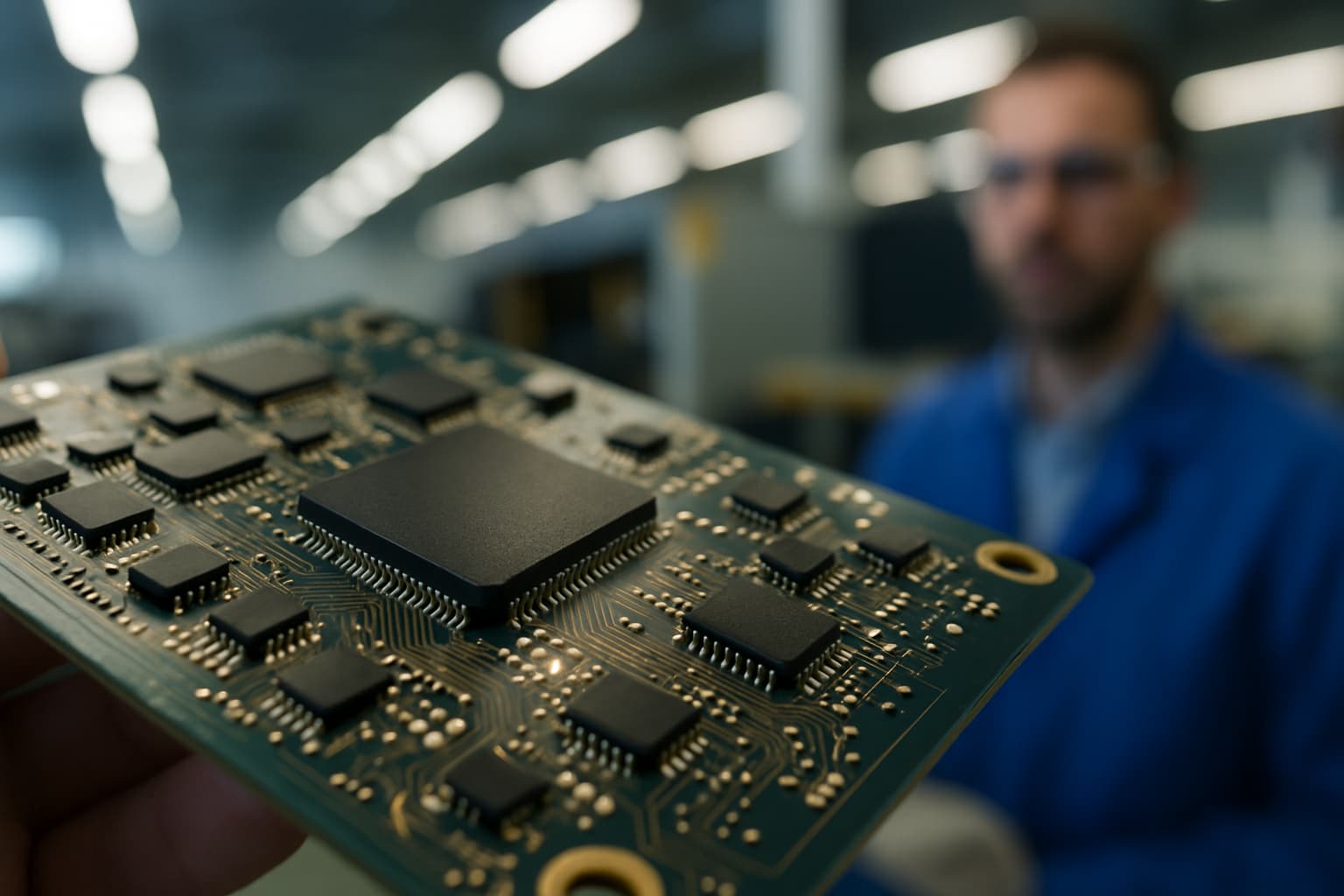

Ogni chip nasce come un wafer sottile e fragile.

Prima di arrivare in un’automobile, in un robot industriale o in un elettrodomestico, deve essere incapsulato, testato, rifinito.

Sono operazioni meno spettacolari rispetto alla litografia EUV, ma non meno cruciali: senza di esse il chip non può funzionare.

Nexperia, controllata da capitali cinesi, realizza in Cina circa l’80% del downstream dei chip general-purpose.

Non stiamo parlando dei semiconduttori avanzati da intelligenza artificiale, ma dei componenti “di base”, i più diffusi. Quelli che fanno funzionare centinaia di sistemi all’interno di un’auto.

Quando il governo olandese ha provato a intervenire sulla proprietà dell’azienda, la risposta del sistema industriale non si è fatta attendere: ritardi, blocchi, linee ferme.

Le case automobilistiche europee, già provate dalla crisi dei chip del 2021, si sono trovate senza componenti da pochi euro.

E, ironicamente, senza la possibilità di consegnare auto da decine di migliaia di euro.

Il tentativo di de-risking che si trasforma in un boomerang

La promessa del “de-risking” era chiara: ridurre la dipendenza dalla Cina senza rompere i rapporti commerciali.

Ma per funzionare, una strategia del genere richiede:

- alternative industriali interne

- capacità produttive ridondanti

- una visione coordinata della filiera

- un piano di medio periodo.

La vicenda Nexperia ha mostrato che nulla di questo è pronto.

Così, quando l’Aia ha provato a mettere pressione sulla proprietà cinese, il sistema si è rapidamente surriscaldato.

I produttori europei hanno avvertito che il blocco delle attività downstream non era un rischio teorico: stava già mettendo in crisi la produzione.

Il risultato è stato un dietrofront, più rapido che deciso.

Un atto che non ha solo un valore politico, ma soprattutto tecnico: l’Europa non dispone, oggi, di alternative immediate a ciò che fa Nexperia.

Perché proprio il downstream è diventato il punto debole

La maggior parte delle analisi sulla vulnerabilità europea si concentra sui “nodi alti” della filiera, wafer, lithography, EUV.

Il downstream è spesso considerato:

- “manifattura semplice”

- poco strategico

- facilmente sostituibile.

La realtà industriale racconta tutt’altro.

1. È la parte più difficile da ricostruire rapidamente. Richiede ecosistemi collaudati, forza lavoro specializzata, costi bassi, volumi enormi.

2. È dove si giocano margini minimi ma volumi giganteschi. Un chip general-purpose vale poco singolarmente, ma rappresenta una porzione massiccia del mercato globale.

3. È l’ultimo passaggio prima della consegna. Se manca il packaging, l’intera catena si blocca.

Per la Cina è un asset strategico. Per l’Europa, invece, è un tallone d’Achille che la politica ha sottovalutato.

Automotive: il settore che più rivela la fragilità europea

Le case automobilistiche europee sono state le prime a pagare il prezzo della disputa.

Un’auto moderna può contenere fino a 1.500 chip, molti dei quali proprio della categoria general-purpose.

Una centralina, un sensore di parcheggio, un modulo per i fari intelligenti: tutti dipendono da questi componenti.

La crisi Nexperia ha mostrato come la trasformazione digitale dell’auto abbia moltiplicato la vulnerabilità dell’intero settore.

Non bastano batterie migliori o software più evoluti: serve una filiera elettronica solida, ridondante, diversificata.

Europa e Cina: una relazione tecnica prima che politica

Il caso Nexperia è stato interpretato come una questione geopolitica.

Ma la parte più significativa non riguarda la diplomazia, riguarda l’ingegneria industriale.

La Cina concentra capacità, talenti, supply chain e know-how in una densità che l’Europa, oggi, non può replicare in tempi brevi.

Non si tratta di giusto o sbagliato, ma di una realtà tecnica.

Il risultato è una dipendenza strutturale che rende fragile qualsiasi tentativo di autonomia.

Verso un nuovo modello di sovranità tecnologica

Se c’è una lezione da trarre, non è quella, ormai retorica, che serve “produrre più chip”.

La lezione è più sottile, più tecnica, più scomoda: la sovranità tecnologica richiede filiere complete, non solo eccellenze.

Significa investire anche dove il margine è basso, dove il brand non è visibile, dove i componenti sono piccoli e noiosi ma essenziali.

E significa accettare che il downstream non è un accessorio, ma il fulcro silenzioso dell’intera catena.

L’Europa davanti alla sua vera prova: costruire forza nelle zone d’ombra della tecnologia

Il caso Nexperia non è una crisi isolata: è uno specchio.

Mostra che l’Europa ha iniziato la corsa alla sovranità tecnologica partendo dal punto sbagliato, dal vertice della piramide, ignorando la base.

E ora si trova a dover affrontare la parte più difficile: ricostruire capacità industriali che ha lasciato andare per anni, mentre altri Paesi consolidavano leadership invisibili, ma decisive.

Il futuro dei semiconduttori europei non dipenderà solo dai chip più avanzati, ma da ciò che sta sotto, ai margini, nelle zone grigie della filiera. È lì che l’Europa dovrà investire, innovare e, soprattutto, imparare.

Perché è lì che si gioca la resilienza di un continente. E perché l’autonomia, quella vera, nasce sempre dove nessuno guarda.