La Corea del Sud respinge la richiesta di un esborso “upfront” da 350 miliardi di dollari in cambio del taglio dei dazi USA dal 25% al 15%. Il governo di Seul propone prestiti, garanzie ed equity, teme un contraccolpo finanziario interno e punta all’APEC per sbloccare lo stallo. Sullo sfondo, una domanda più grande: quanto costa davvero restare sotto l’ombrello americano?

Nelle ultime settimane, Washington e Seul hanno messo nero su bianco un’idea semplice solo in apparenza: meno dazi in cambio di più investimenti. Ma quando la cifra — 350 miliardi di dollari — è stata raccontata negli Stati Uniti come denaro “upfront”, la Corea del Sud ha tirato il freno d’emergenza. “Non possiamo pagare in contanti”, ha tagliato corto il consigliere per la sicurezza nazionale Wi Sung-lac. Non è una postura tattica: è aritmetica economica. Ed è il punto in cui la retorica politica si scontra con i vincoli della realtà.

Un’intesa che scricchiola prima di nascere

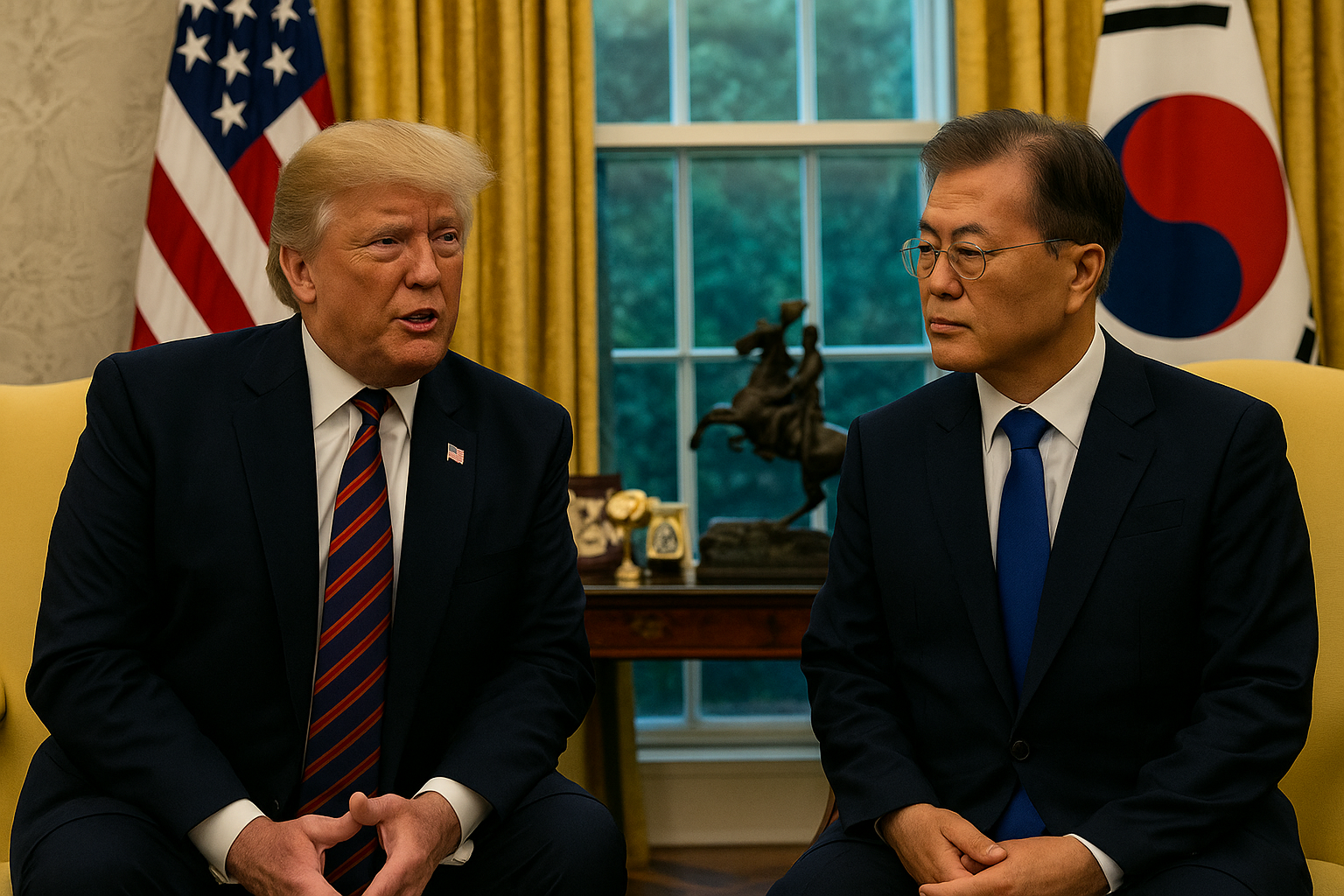

A luglio, un handshake tra i leader aveva tracciato la rotta: dazi USA giù dal 25% al 15%, a fronte di 350 miliardi sudcoreani destinati a progetti negli Stati Uniti. Seul ha sempre precisato la natura dell’impegno: prestiti, garanzie, equity, non cash. È la forma tipica degli impegni di lungo periodo che accompagnano relazioni industriali e filiere tecnologiche.

L’accordo, però, si è impantanato quando dalla sponda americana la narrazione è diventata “upfront money”: un gettito immediato da mostrare agli elettori come dividendo delle tariffe. Da quel momento, la distanza tra le parti non è più semantica, ma sostanziale.

Il nodo dei 350 miliardi: matematica contro retorica

I 350 miliardi valgono quasi l’85% delle riserve valutarie sudcoreane (circa 410 miliardi). Convertirli in pagamento cash significherebbe stressare il conto capitale, comprimere la liquidità in dollari e mettere a rischio la stabilità del won. È il textbook case di come un esborso straordinario possa diventare una crisi di fiducia nei mercati.

Wi Sung-lac l’ha detto senza giri di parole: non è una mossa negoziale, è “oggettivamente e realisticamente” impraticabile. Il presidente Lee Jae Myung ha posto una condizione-salvagente: uno swap in valuta con gli Stati Uniti, per sterilizzare l’impatto di eventuali outflow. Senza paracadute, l’idea di un versamento immediato non passa il test di sostenibilità.

La politica dei numeri: quando le cifre diventano messaggi

Donald Trump ha evocato una cifra gemella per il Giappone (550 miliardi) e ha presentato entrambe come denaro immediato. È comunicazione politica: trasformare impegni pluriennali in cash flow oggi. Ma gli impegni infrastrutturali — fabbriche, R&D, supply chain — non sono bonifici: sono progetti che maturano in anni, con milestone e governance.

Seul, intanto, difende la propria narrativa: investimenti sì, ma spalmati nel tempo, con leve finanziarie e controllo sul deployment. La partita, dunque, non è “se” pagare, ma come e chi decide.

Riserve, swap e stabilità: l’architettura di sicurezza finanziaria

La Corea del Sud è una potenza esportatrice con memoria delle crisi (il 1997 non è lontano nella coscienza pubblica). La regola d’oro è preservare riserve e credibilità del cambio. Un outlay improvviso da 350 miliardi creerebbe:

- pressioni sul conto finanziario

- potenziali deflussi da asset domestici

- salita della volatilità del won

Uno swap dollaro-won con la Federal Reserve (o un framework analogo) ridurrebbe il rischio di liquidità e manderebbe un segnale di backstop al mercato. È qui che la tecnica può salvare la politica: costruire una cornice finanziaria che trasformi la montagna in una collina.

Chi controlla i fondi? Sovranità economica vs. regia americana

Il collo di bottiglia non è solo la tempistica, ma la governance. Washington punta a un controllo diretto sull’allocazione, Seul rivendica supervisione nazionale e coerenza con priorità strategiche domestiche (filiera auto-EV, semiconduttori, batterie, cloud).

La domanda chiave: i 350 miliardi finanziano interessi americani o priorità bilaterali con ritorni misurabili per la Corea? La risposta determinerà consenso interno, traiettoria degli investimenti e qualità dell’alleanza.

APEC come finestra negoziale (e valvola di pressione)

Seul guarda al vertice APEC del mese prossimo come alla sede naturale per sbloccare lo stallo. La strategia è pragmaticamente coreana: guadagnare tempo, abbassare i decibel, cucire una soluzione ibrida.

Sul tavolo ci sono diversi “ponti”. Sono strumenti che permettono a entrambe le parti di salvare la faccia: agli USA di rivendicare l’afflusso di capitali, a Seul di evitare un salto nel buio finanziario. In particolare:

- Tranches pluriennali collegate a obiettivi industriali

- Fondi congiunti USA-Corea con governance paritaria

- Credit lines garantite, attivate a milestone

- Incentivi fiscali al posto di cash out.

L’alleanza alla prova: sicurezza, tariffe e la geografia del rischio

La partita trascende il commercio. La Corea del Sud vive sotto la minaccia nordcoreana e nel cono d’ombra della competizione USA-Cina. L’ombrello americano resta essenziale, ma l’asimmetria si fa sentire: Washington chiede più contributi finanziari e riallineamenti di supply chain (semiconduttori, batterie, AI).

Per Seul, l’equilibrio è delicato: non alienarsi Pechino, preservare export e filiere regionali, restare allineata con l’alleato di sicurezza. I 350 miliardi sono anche questo: una tassa geopolitica sull’appartenenza al blocco occidentale.

Imprese e mercati: cosa cambia davvero

Per le aziende coreane con forte esposizione USA (auto elettriche, batterie, chip), una soluzione prevedibile e graduale è vitale. Chiarezza su dazi e incentivi riduce il costo del capitale, sblocca investimenti e impedisce il rischio “stop-and-go” nelle catene di fornitura.

Per i mercati, i segnali da osservare sono tre. Se questi tasselli si allineano, lo stallo può diventare volano; se saltano, la volatilità farà il resto, ovvero:

- Struttura dell’accordo (cash vs. strumenti finanziari)

- Presenza di backstop (swap, garanzie)

- Governance (controllo, metriche, trasparenza).

Le opzioni sul tavolo: quattro strade pragmatiche

- Fondo bilaterale “Industria 2030”: veicolo USA-Corea con target settoriali (chip, EV, energia pulita), governance mista, reporting pubblico

- Pacchetto triennale a milestone: rilascio progressivo di capitali legato a investimenti reali e creazione di posti di lavoro negli USA

- Swap+garanzie: cornice di stabilità macro (swap) e leve di rischio-sharing (garanzie), per disinnescare gli shock

- Conversione da cash a incentivi: tax credits e procurement preferenziale, che contano come “impegno” senza drenare riserve.

Il prezzo (vero) della dipendenza

La disputa sui 350 miliardi è più di un braccio di ferro contabile. Misura quanto la politica interna americana possa spingere sugli alleati e quanto gli alleati possano dire no senza incrinare i pilastri di sicurezza.

Seul ha tracciato un limite razionale: nessun pagamento upfront che metta a rischio la stabilità. Ora serve trasformare quel limite in architettura: strumenti finanziari, governance paritaria, orizzonte pluriennale.

Perché alla fine il punto non è pagare o non pagare. È come pagare senza compromettere il futuro. E in un mondo che si ricompone in blocchi, l’alleanza più solida non sarà quella che strappa il trasferimento più grande, ma quella che costruisce interdipendenze sostenibili. Se l’APEC offrirà questa strada, la politica potrà rivendicare un risultato. Se non lo farà, i mercati — e la storia — presenteranno un conto ben più salato di 350 miliardi.