Con l’ingresso diretto del governo nel capitale del colosso dei semiconduttori, Washington inaugura un nuovo modello di intervento statale nell’industria strategica. Una mossa che intreccia geopolitica, finanza e sicurezza tecnologica, con ricadute globali su mercati e alleanze.

L’operazione Intel: quando la politica industriale diventa azionariato

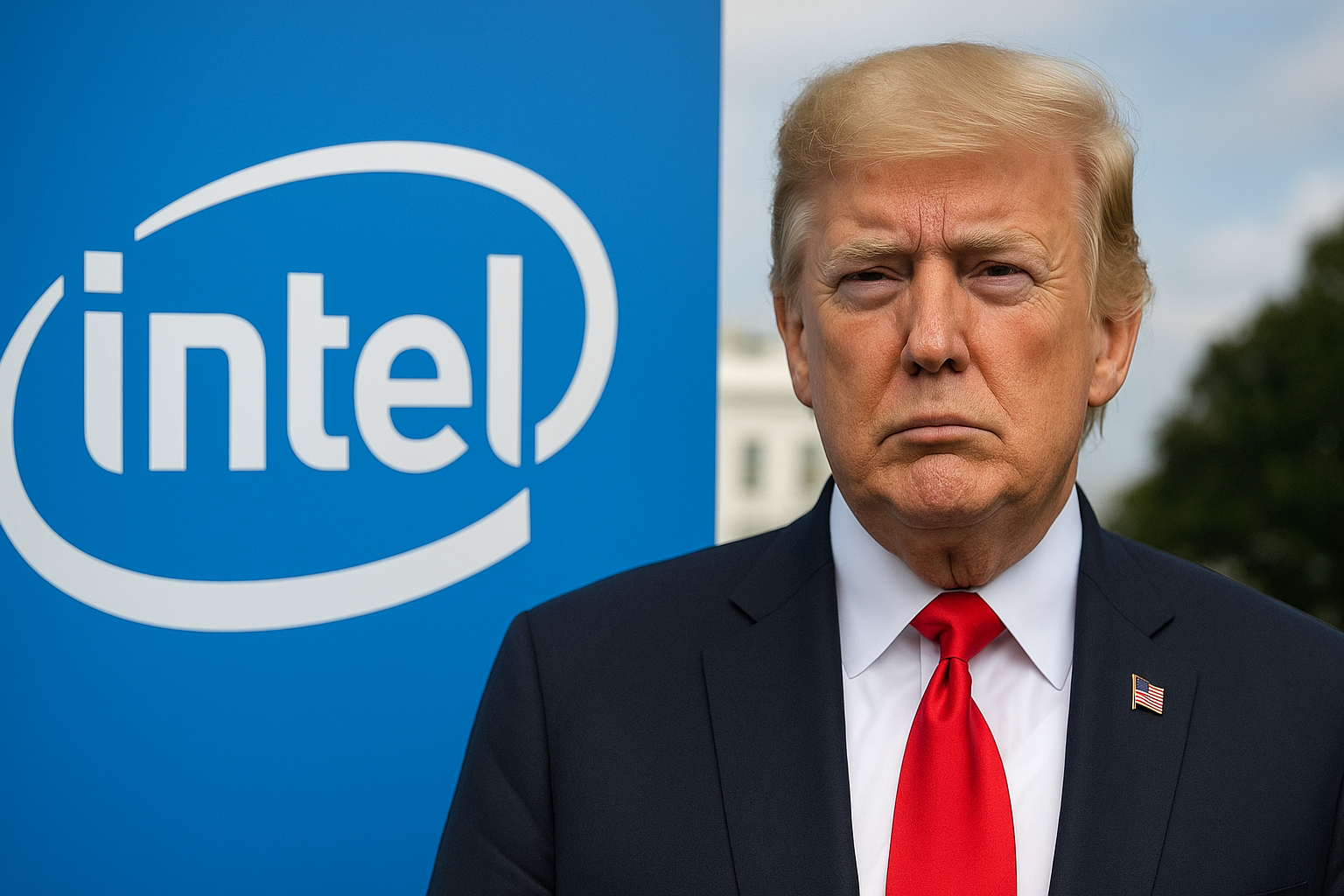

La decisione della Casa Bianca di trasformare i fondi pubblici in una partecipazione azionaria diretta in Intel, storico colosso dei semiconduttori, segna un punto di svolta nel rapporto tra Stato e impresa negli Stati Uniti. L’acquisizione del 9,9% del capitale per 8,9 miliardi di dollari, finanziata con risorse provenienti dal CHIPS Act e dal programma Secure Enclave, rappresenta molto più di un’iniezione di liquidità. È un atto che ridefinisce la filosofia stessa della politica industriale americana, fino ad oggi fondata su sussidi, incentivi e regolazione, ma raramente su ingerenza diretta nella governance societaria.

In passato, lo Stato era arbitro, non giocatore. Con questa mossa, Washington si siede al tavolo dei grandi azionisti, assumendo un ruolo che richiama modelli di capitalismo “misto” tipici di Europa e Asia. Trump ha dichiarato che questo sarà solo il primo di una serie di accordi simili: un annuncio che, se mantenuto, potrebbe dare vita a un nuovo paradigma economico con effetti globali.

L’inedito di un capitalismo ibrido

L’intervento statale in Intel apre un fronte di riflessione sul modello economico americano. Storicamente, gli Stati Uniti hanno rivendicato il primato del libero mercato, pur sostenendo settori chiave attraverso fondi pubblici. Oggi, invece, si affaccia una formula ibrida: un capitalismo azionario statale selettivo, in cui il governo non si limita a stimolare l’economia, ma diventa co-proprietario delle imprese strategiche.

Questo approccio potrebbe avere ricadute di lungo periodo. Da un lato, consente di proteggere asset cruciali per la sicurezza nazionale, in un momento in cui i semiconduttori sono il cuore delle filiere tecnologiche globali. Dall’altro, rischia di indebolire la fiducia degli investitori privati, che potrebbero percepire una distorsione delle regole concorrenziali e un’ingerenza eccessiva della politica nella gestione industriale.

Intel tra salvataggio e rischio reputazionale

Per Intel, l’accordo con la Casa Bianca ha una doppia valenza. Sul piano finanziario, l’ingresso del governo rappresenta una boccata d’ossigeno in un periodo di erosione di margini competitivi, ritardi tecnologici rispetto a rivali come TSMC e Samsung, e difficoltà a mantenere la leadership sul mercato globale.

Ma non è tutto oro ciò che luccica. La stessa società, nel suo filing alla SEC, ha riconosciuto una serie di fattori di rischio:

- l’impatto diluitivo per gli azionisti esistenti, con lo Stato che compra azioni a prezzo scontato

- il rischio di nuove limitazioni normative e geopolitiche, soprattutto in mercati esteri sensibili alla presenza americana (come la Cina, che vale quasi un terzo del fatturato di Intel)

- la possibilità che altri governi, europei o asiatici, reagiscano imponendo vincoli alle attività di Intel per limitare l’influenza diretta di Washington.

È un equilibrio delicato: la protezione interna potrebbe tradursi in penalizzazione internazionale, in un settore dove la catena del valore è globale e le alleanze industriali sono indispensabili.

Geopolitica dei semiconduttori: la nuova cortina tecnologica

Il tempismo della mossa americana è rivelatore. La guerra tecnologica tra Washington e Pechino ha reso i chip il nuovo terreno di confronto strategico globale. L’operazione Intel assume i contorni di una scelta difensiva e offensiva allo stesso tempo: difendere la filiera statunitense dalla dipendenza esterna, e lanciare un segnale a Cina, Europa e partner globali.

Non è un caso che la Cina stia accelerando lo sviluppo dei propri campioni nazionali (SMIC e Huawei), mentre l’Europa cerca di ridurre la propria vulnerabilità con il European Chips Act. L’ingresso diretto del governo USA in Intel rischia di innescare un effetto domino: se Washington controlla i suoi colossi, altri Stati potrebbero sentirsi legittimati a fare altrettanto. Il rischio è quello di una progressiva nazionalizzazione indiretta delle tecnologie critiche, con la conseguente frammentazione del mercato globale.

Il paradosso delle dichiarazioni del management

A rendere il quadro ancora più ambiguo ci sono le parole del CEO di Intel, Lip-Bu Tan, che in un video diffuso dal Dipartimento del Commercio ha dichiarato: “Non ho bisogno della sovvenzione, ma guardo con interesse al governo come azionista”. Una frase che rivela l’ambivalenza della scelta: da un lato Intel cerca di minimizzare la percezione di debolezza, dall’altro riconosce la necessità di un ancoraggio politico in una fase di transizione critica.

Il messaggio implicito è che, in un settore ad alta intensità di capitale e vulnerabile agli shock geopolitici, nessuna azienda è veramente autosufficiente. Anche un gigante come Intel ha bisogno di protezioni che solo uno Stato può garantire, sia sul piano industriale che su quello diplomatico.

Politica industriale o strumento elettorale?

L’operazione non può essere letta solo in chiave industriale. Donald Trump ha immediatamente rivendicato il successo politico, sottolineando come l’accordo porti “più ricchezza e più posti di lavoro per l’America”. In una fase pre-elettorale, la scelta di intervenire direttamente in un colosso industriale assume anche un valore di comunicazione: proiettare l’immagine di un presidente che “difende l’America” dalle minacce esterne e che riporta a casa il controllo delle filiere critiche.

Ma resta aperta una domanda: si tratta di una visione di lungo periodo o di una mossa tattica destinata a rimescolare le carte politiche? L’assenza di una strategia chiara di governance per la partecipazione statale lascia il sospetto che l’operazione sia, almeno in parte, strumentale al consenso.

I tre piani di lettura: finanza, geopolitica, istituzioni

La scelta di Washington di entrare in Intel apre tre scenari di riflessione:

- Finanziario: il mercato dovrà misurarsi con la nuova variabile della presenza statale, che potrebbe generare volatilità e cambiare le regole per gli investitori privati

- Geopolitico: il segnale inviato a Cina ed Europa rafforza la logica della competizione tecnologica come braccio della diplomazia internazionale

- Istituzionale: gli Stati Uniti ridefiniscono i propri strumenti di politica industriale, rischiando di avvicinarsi a modelli di “capitalismo di Stato” che in passato hanno criticato.