La decisione del Pentagono di sospendere la diffusione di dati satellitari su ghiaccio marino e condizioni atmosferiche mette in difficoltà climatologi e meteorologi. Una transizione tecnica è in corso, ma i rischi restano elevati.

Una decisione improvvisa dalle conseguenze globali

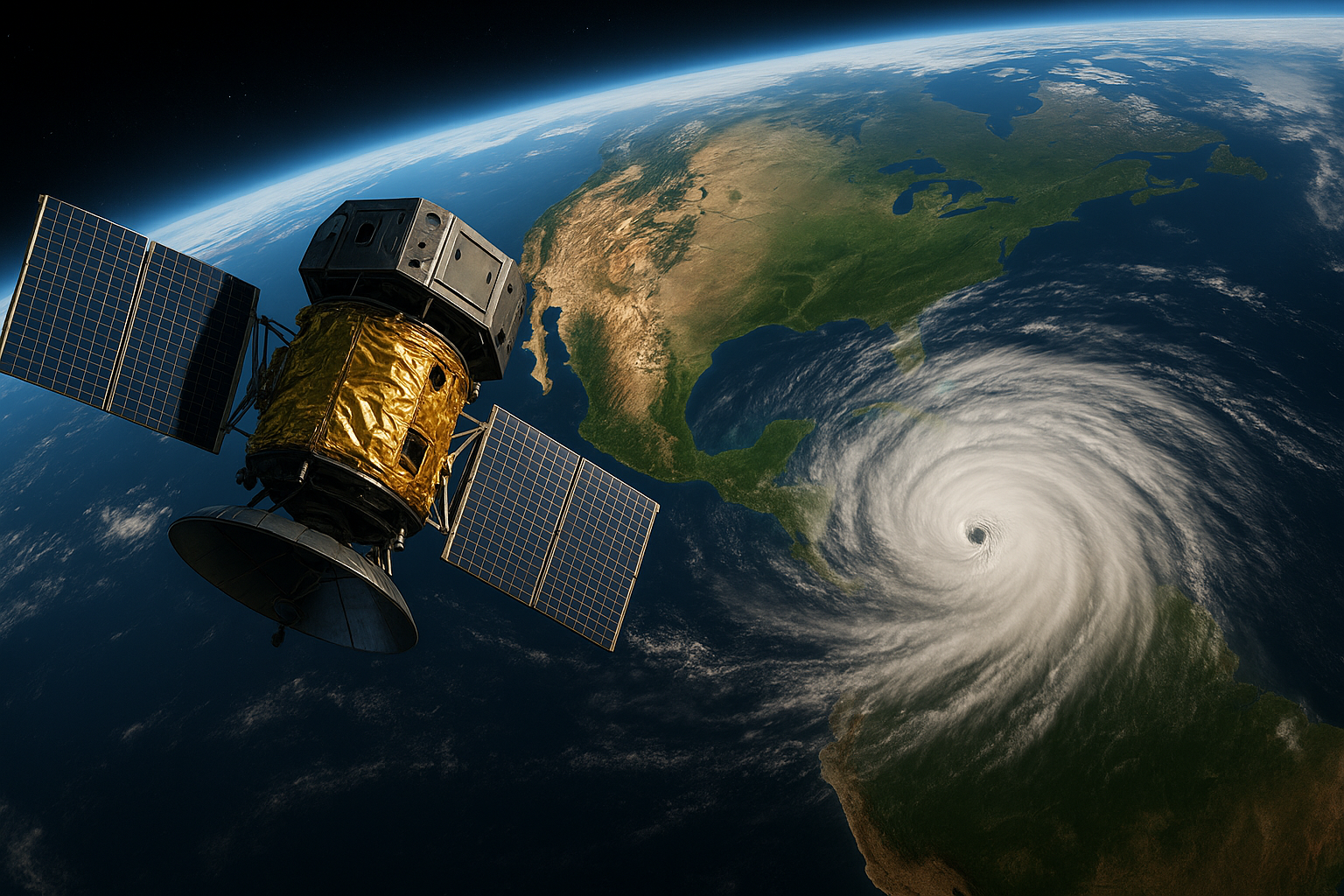

Nel giugno del 2025, in un momento in cui la stagione degli uragani si avvicina al suo apice e il monitoraggio del cambiamento climatico richiede, più che mai, strumenti affidabili e costanti, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha annunciato la cessazione della fornitura dei propri dati meteorologici satellitari. Questi dati — generati attraverso un programma longevo e sofisticato, gestito dal Fleet Numerical Meteorology and Oceanography Center della Marina militare americana — sono stati, per oltre quarant’anni, una risorsa insostituibile per climatologi, meteorologi e centri di ricerca, permettendo osservazioni in tempo reale su fenomeni complessi come la formazione degli uragani e l’estensione del ghiaccio marino ai poli.

La decisione, resa pubblica tramite una nota ufficiale diramata dalla NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), non è passata inosservata, tutt’altro. Ha suscitato preoccupazioni profonde, voci allarmate, critiche motivate da parte della comunità scientifica e di diversi enti preposti alla sicurezza pubblica; si tratta, infatti, di una misura che mina, senza alcun dubbio, la capacità collettiva di prevedere, comprendere e gestire eventi climatici estremi. E ciò avviene — ed è questo che più colpisce — in un contesto globale segnato da instabilità atmosferiche crescenti, da una crisi climatica in accelerazione e da un bisogno sempre più urgente di dati chiari, accessibili e continuativi.

Ghiaccio marino, un indicatore che non possiamo permetterci di ignorare

I dati in questione provengono dal sensore SSMIS (Special Sensor Microwave Imager/Sounder), installato su satelliti meteorologici militari. Questi strumenti forniscono da decenni una mappa quotidiana dell’estensione del ghiaccio marino nell’Artico e in Antartide — uno degli indicatori più sensibili del cambiamento climatico. Il National Snow and Ice Data Center (NSIDC), presso l’Università del Colorado, ha basato su queste misurazioni il suo celebre Sea Ice Index, utilizzato a livello globale da scienziati, governi e industrie marittime. L’interruzione, già in atto da luglio, implica la perdita di sei dataset fondamentali e la creazione di un pericoloso vuoto informativo.

Il ghiaccio marino agisce come un “cuscinetto” climatico, rallentando lo scioglimento dei ghiacciai e regolando l’albedo del pianeta. Senza dati affidabili sulla sua evoluzione, non solo il monitoraggio scientifico viene compromesso, ma anche la capacità di prevedere impatti futuri come l’innalzamento del livello dei mari. Inoltre, le rotte commerciali artiche, che dipendono dalla presenza o assenza di ghiaccio, subiranno una perdita di visibilità critica.

L’impatto sul monitoraggio degli uragani: quando l’informazione salva vite

Il danno non si limita alle aree polari. I dati del Dipartimento della Difesa sono essenziali anche per il tracciamento e la previsione degli uragani nell’Atlantico e nel Pacifico. Secondo Brian Tang, ricercatore presso l’Università di Albany, questi dati permettono di “vedere la struttura interna degli uragani, come in una risonanza magnetica”, rivelando dettagli fondamentali come la formazione del centro e l’evoluzione della parete oculare. La capacità di rilevare in tempo reale una rapida intensificazione, come avvenuto con l’uragano Erick, ha permesso di lanciare allarmi anticipati e salvare vite.

Sebbene NOAA e NASA dispongano di altri satelliti, nessun singolo sensore può garantire una copertura continua. La perdita di questi dati comporta quindi un aumento dei “tempi ciechi”, durante i quali le informazioni sullo stato effettivo della tempesta non sono disponibili. In un’epoca di uragani sempre più potenti e rapidi, anche poche ore di ritardo possono fare la differenza tra evacuazione efficace e catastrofe.

I motivi ufficiali e le vere implicazioni della scelta

La motivazione ufficiale fornita dalla Marina riguarda un presunto mancato allineamento con gli “standard di modernizzazione dei sistemi informatici”. Tuttavia, fonti accademiche come Mark Serreze, direttore del NSIDC, riferiscono che si parla anche di vaghe “preoccupazioni per la cybersicurezza”. Il U.S. Space Force, responsabile del funzionamento dei satelliti, ha confermato che gli strumenti sono ancora attivi e pienamente funzionanti. Non si tratta quindi di una questione tecnica o di budget, ma di una scelta strategica, le cui implicazioni sembrano ricadere sulla comunità scientifica più che sul sistema militare stesso.

Il contesto politico generale non aiuta: già in passato si sono verificati tagli al budget per la ricerca climatica, chiusure di progetti NASA e persino rimozioni di riferimenti alla crisi climatica da documenti e siti federali. La scelta di interrompere la fornitura di dati fondamentali a enti pubblici e ricercatori rischia di segnare un ulteriore indebolimento della base conoscitiva collettiva sul riscaldamento globale.

Un’alternativa giapponese, ma servono tempo e risorse

Per evitare un blackout prolungato, gli scienziati del NSIDC stanno cercando di migrare i loro sistemi di osservazione al satellite giapponese GCOM-W “Shizuku”, equipaggiato con il sensore AMSR2, in grado di svolgere funzioni analoghe all’SSMIS. L’accesso è garantito da un accordo tra la NASA e l’Agenzia Spaziale Giapponese (JAXA). Tuttavia, il processo di calibrazione e integrazione con i modelli esistenti è tutt’altro che immediato: richiede settimane, se non mesi, e comporta inevitabili discontinuità nei dati.

Purtroppo, questa transizione sta avvenendo in un anno critico. Il 2025 ha già registrato il minimo storico di estensione del ghiaccio artico dall’inizio delle osservazioni satellitari nel 1979. Un vuoto informativo in questo momento rappresenta non solo una perdita scientifica, ma anche un danno alla capacità globale di risposta al cambiamento climatico.

Scienza e sicurezza, separate a forza

L’interruzione dei dati satellitari da parte del Dipartimento della Difesa statunitense non è un semplice evento tecnico, ma un gesto dalle ampie ripercussioni politiche, scientifiche e sociali. Tagliare fuori la comunità scientifica da strumenti di osservazione consolidati indebolisce la nostra capacità di analisi, previsione e prevenzione — in un momento storico in cui il cambiamento climatico accelera e moltiplica i suoi effetti.

Mentre il mondo affronta ondate di calore, inondazioni, incendi e crisi migratorie legate al clima, privare la ricerca di strumenti essenziali non può che essere letto come una rinuncia alla responsabilità globale. È auspicabile che alle decisioni unilaterali seguano nuove alleanze scientifiche internazionali, capaci di ricostruire — con trasparenza e cooperazione — quella rete di dati e conoscenze da cui dipendono le nostre strategie future.